Il titolo Il tempo è un altro suggerisce un diverso paradigma temporale rispetto a quello lineare e cronologico. In che modo questa concezione del tempo emerge nel dialogo con l’opera di Anna Maria Ortese?

Il titolo Il tempo è un altro suggerisce un diverso paradigma temporale rispetto a quello lineare e cronologico. In che modo questa concezione del tempo emerge nel dialogo con l’opera di Anna Maria Ortese?

Ivana Margarese Dove il tempo è un altro è il titolo di uno dei saggi raccolti in Corpo celeste. Mi è subito parso che potesse rendere assai bene le intenzioni del nostro progetto che avvia un colloquio “a più voci e a più corpi” con gli scritti di Annamaria Ortese e la sua predittiva visione di pensiero, visione in cui il tempo, come noti giustamente tu, non ha una dimensione lineare, non tende a un ideale progresso, ma è una condizione del vivere in cui ciò che è passato non passa ma abita il presente e l’avvenire in una tessitura al contempo malinconica e gioiosa. Per Ortese la scrittura è anche compianto, colloquio con gli assenti, nostalgia di presenze perdute ma vive nel ricordo. “Scrivere – dichiara in un’intervista a Dario Bellezza del 1983 – se non è pura vanità o lusso – è proprio cercare un altro mondo. Cercarlo disperatamente”.

Questa attenzione a ciò che non è visibile, al doppio sguardo di leopardiana memoria, per cui la scrittrice dichiara di credere in tutto ciò che non vede e di credere poco in ciò che vede, offre una lente sul reale che può trasformarsi in grimaldello per sovvertire le nostre oziose categorie e aprirci a una dimensione profonda del sentire e del vivere comuni, in cui vicini alla visione di un’altra pensatrice radicale, Simone Weil, si debba vivendo tutto perdere per tutto possedere.

La struttura del libro è corale, un tessuto di voci che si intrecciano. Come questa modalità dialogica rispecchia la poetica ortesiana?

Ivana Margarese Come accennavo prima, il testo è a più voci in quanto attinge allo sguardo di Ortese per osservare la realtà attraverso la composizione di differenti prospettive in modo da lasciare spazio a una serie di interrogativi su come sia possibile e auspicabile la costruzione di modelli di vita alternativi più complessi e inclusivi, dove intelligenza e sensibilità collaborino al punto da non potersi definire l’una senza l’altra. Ciò che ci siamo proposte di mostrare attraverso i nostri diversi posizionamenti e i molteplici punti di vista che si scollegano e ricollegano in nuove configurazioni è lo sguardo caleidoscopico e profondo di Ortese, che come è noto descriveva figure ambigue e anfibie, a metà fra l’umano, il divino e l’animale. La forza del lavoro di Ortese poggia su una letteratura in grado di eludere i dualismi su cui si configura il pensiero occidentale (natura/cultura, uomo/donna, umani/animali, visibile/invisibile, ragione/sentimento); questo approccio ci ha sollecitate più che ad un’analisi univoca ad un discorso fatto da assemblaggi e inclinazioni, per usare un termine a me caro tratto dal vocabolario filosofico di Adriana Cavarero.

Volevamo far risuonare il suo appello verso una società libera ed etica, partecipi di una scommessa comune in cui riconosciamo, come scrive Ortese, «che la propria vittoria è nulla, in un certo senso, senza la vittoria dell’altro, che la lotta è comune, che la meta è la propria verità, ma non senza la verità dell’altro, degli altri».

L’idea di un pensiero liminale attraversa molte riflessioni su Ortese. In che modo il libro esplora il confine tra visibile e invisibile, umano e non umano, reale e immaginario?

Rebecca Rovoletto Ricollegandomi alla domanda precedente, sottrarsi a dicotomie oppositive e privilegiare le pratiche di assemblaggio – che significa far coesistere tutte le manifestazioni del vivere, anche quelle sottili, pre-cognitive, perturbanti e paradossali – è di per sé un incedere lungo i crinali, o nelle crepe, come direbbe il filosofo nigeriano Bayo Akomolafe. Questi bordi non funzionano tanto come linee di demarcazione – regime di separatezza che induce all’esilio metafisico di cui è testimone la stessa Ortese – quanto come ecotoni porosi, zone abitabili d’interscambio in cui mondi diversi stanno insieme, intra-agendo fra loro e generando ridondanza. Visibile e invisibile, umano e nonumano, reale e immaginario, sacro e profano si fondono in Ortese, come si fondono nella sociomaterialità della Terra, con le sue «foreste e la luce, le acque e i monti. Tutti gli esseri elastici e splendidi, spirituali e regali che la popolano». Nei differenti contributi queste “zone critiche”, per usare un’espressione di Bruno Latour, vengono percorse in molti modi, interrogando uno o più aspetti di questa attitudine all’attraversamento, alla mescolanza, di cui Ortese è maestra. Ciascuna di noi ha accordato la consistenza del proprio vissuto al diapason ortesiano, osservandolo dalla prospettiva di s-confinamento dalle ortodossie di un pensiero secolare, antropocentrico, semplificato ai limiti della sterilità, che non rispecchia più le condizioni umana e planetaria, ma che stimola la ricerca di nuovi percorsi e intrecci. Su un’altra scala, è l’intero testo, a realizzare a modo suo quella “diffrazione” teorizzata da Haraway, che fa salva l’interferenza e l’ibridazione, in cui le categorie e i soggetti sfumano a favore delle connessioni.

In che senso il volume si propone non come una “trattazione sistematica o scientifica”, ma come una raccolta di domande e conversazioni? Quale valore assume la domanda come metodo conoscitivo?

Lea Barletti Ma non è forse che abbiamo un’idea del metodo scientifico troppo legata all’ossessione per la specializzazione, per la sistematicità e soprattutto per l’ordine lineare “scientifico” in cui procedere rispetto a qualsiasi cosa intendiamo indagare? Ordiniamo le cose da destra a sinistra, secondo la direzione che, in occidente, ha la scrittura e, di conseguenza la nostra immagine del tempo. Eppure esistono diverse altre possibilità di interrogare, leggere, narrare e immaginare le cose, la natura, il mondo, noi stessi. E questa possibilità multipla, asincrona e generativa, avventurosa, dove le cose vanno più interrogate che studiate e sistematizzate, non è forse quella che ci indica Ortese, quella dove il tempo è un altro? Forse è proprio in questo tempo altro che tutte le nostre diverse voci hanno cercato di entrare, ognuna a partire dal proprio punto di vista, dal proprio vissuto e dal proprio corpo, in dialogo con il corpo celeste Ortese. La domanda, e sua sorella l’intuizione, sono inoltre i metodi conoscitivi che, personalmente, sento più vicini. Ad una domanda rispondo quasi sempre, intuitivamente, con altre domande. Una domanda è movimento verso l’altro, è espressione di un desiderio di conoscenza e vicinanza, è vita, ma non è forse che troppo spesso ci attendiamo poi una risposta “definitiva”, un punto fermo che sciolga tutti i nostri dubbi? E non potrebbe essere che, come ha scritto Carla Lonzi, “dobbiamo essere all’altezza di un mondo senza risposte”?

L’idea della scrittura come “scuola dello sguardo” è un elemento cardine dell’opera ortesiana. Come il libro indaga questo rapporto tra visione e parola?

Annachiara Biancardino La scrittura di Anna Maria Ortese è un esercizio continuo di affinamento dello sguardo, un invito a cogliere la verità oltre l’apparenza della realtà, a cercare le connessioni profonde tra esseri e mondi. Mi pare che la questione dell’allenamento dello sguardo sia trasversale, che attraversi tutti o quasi i contributi del volume, che tentano, attraverso strade differenti, di valorizzare il carattere etico della visione ortesiana: la sua scrittura è un atto di conoscenza e di responsabilità.

Ortese ha dedicato buona parte del suo impegno narrativo nella ricerca di uno sguardo altro, capace di rivelare ciò che la consuetudine sociale (e, a suo avviso, anche quella letteraria dei suoi anni) tendeva a ignorare. Questo impegno si è tradotto in una scrittura che si fa soglia tra dimensioni diverse – tra umano e non umano, presente e passato, immaginazione e realtà – restituendo una percezione più profonda e complessa del mondo.

In sintesi, mi pare che il volume dimostri che l’atto dello scrivere per Ortese sia sempre un atto di rivelazione, di apertura su ciò che non si vede immediatamente, ma che la letteratura ha il potere di portare alla luce.

Lilia Bellucci La ‘costellazione’ di scrittrici in dialogo su Anna Maria Ortese si offre come una pluralità di prospettive, che nell’atto stesso di porsi in relazione è una risposta alla lezione della “scuola dello sguardo”, lasciata in eredità da una delle più grandi scrittrici italiane del Novecento.

La visione di Ortese è generata da un occhio interno, che cerca di osservare quello che gli altri non vedono. Uno sguardo abitudinario e acritico sulla realtà si riduce alla ripetizione e alla validazione di un discorso su di essa, che la rende un oggetto banalizzato e gerarchizzato; invece, lo straniamento, l’occhio obliquo, l’alterazione o il rovesciamento delle posture, l’ingrandimento del dettaglio difforme sono strategie con cui Ortese distoglie dalla fissità e dalla parzialità di un’inquadratura unica e immutata. La ‘scuola dello sguardo’ sollecita, attraverso la parola, l’apertura ad una vista differente per accedere alla visione. Nello stesso tempo, presuppone un ‘occhio interno’, che sappia vedere e riconoscere ‘le parole di luce’; si rivolge a chi ha accettato di esporsi al dubbio e alla ricerca di un oltre.

Siamo sempre più esposti alla sollecitazione delle immagini, utilizzate proprio per la loro potenza comunicativa; tale uso non ha una garanzia di veridicità, perché le sottopone a processi di alterazione e a volte di falsificazione, e il loro stesso fluire indiscriminato e continuo, le priva di senso. È sempre più urgente educarsi ad un’arte del ‘saper vedere’. Siamo ancora in tempo per scegliere se aggirarci come avatar duplicabili, sovrapponibili e alterabili in un flusso virtuale senza memoria e senza emozione, oppure apprendere da questa scrittura dello sguardo una disposizione della mente e del corpo. Guardare è stare in mezzo al mondo, abitarne lo spazio, sentirlo con le sensazioni e le emozioni, accoglierne le immagini e scegliere le proprie. Per questo, il contributo maggiore di un libro su Anna Maria Ortese è proprio il dialogo su cosa significhi nell’esperienza del vivere seguire la sua ‘scuola dello sguardo’.Ogni scrittrice in questo libro collettivo ha scelto una postura e un focus diverso con cui raccontare la sua Ortese, ed ogni saggio rappresenta la veridicità di una parola che non è ‘fabbricata’ per vendersi, come direbbe Ortese, ma nasce e rinasce da scelte di visione e di vita. Il risultato è una tessitura di visioni e di memorie, che si muove tra la lettura di Ortese e il suo sentirla umanamente viva nel nostro presente, con la ricchezza del suo pensiero.

In che modo il saggio di Lilia Bellucci sul rapporto tra Ortese e Leopardi illumina una poetica dell’oltre-visibile?

Lilia Bellucci Nella mia ricerca pluriennale sulla sua scrittura, ho ricostruito momenti, fasi e lessico della sua ‘scuola dello sguardo”. Il mio contributo per la lettura di Pellegrinaggio alla tomba di Leopardi è un esempio di studio delle sue “lezioni”, ragionando su uno sguardo che riesce a cogliere l’essenziale tornando indietro. Lo definisco ‘lo sguardo del ritorno’, come se la protagonista si proponesse come una novella Euridice, che non delega ad Orfeo il compito di voltarsi, ma lei stessa procede a ritroso, per dialogare con la memoria, la vita, la morte. Ortese ci insegna la virtù di questo volgersi indietro, tornare con lentezza e con attenzione, per sentire il fondo del reale e interrogarsi su cosa ci sia ‘oltre’ l’immediato. Ci offre un antidoto ad una modernità frettolosa e superficiale, che circoscrive e definisce l’esistenza, la programma secondo procedure, e cade nel terrore quando non riesce a dominare e controllare. I visionari sono diversi. Nascono dalla consapevolezza di uno stato di perdita, guardano alla morte di qualcosa, ma non cedono all’angoscia dell’immediatezza e si rendono permeabili nell’attesa. Sanno aspettare, voltarsi indietro, tornare a guardare. È un’arte che richiede consapevolezza della fragilità di chi guarda, ma anche di ciò verso cui si volge. Richiede ‘venerazione’, ovvero delicatezza e rispetto. Leopardi e Ortese tornano ad offrirci la loro capacità di sguardo su un’umanità sofferente e disorientata, proprio mentre esalta le conquiste della modernità. C’è un mondo non visto che chiede di essere visto: l’ambiente degradato, i popoli devastasti, le disparità socio-economiche crescenti. In questo giardino della souffrance occorre saper vedere parole di luce, tornare ad incontrare ciò che abbiamo oltrepassato troppo in fretta e intrecciare reti di umane visioni.

La scrittura ortesiana è spesso definita “celeste”, e il termine “celeste” ricorre nei suoi testi. In che modo questa dimensione viene interpretata all’interno del volume?

Gianna Cannì “Celeste” è una parola numinosa, una parola-rivelazione. Coincide, per Ortese, con la scoperta e meraviglia di abitare un mondo che è un corpo celeste, “un oggetto azzurro collocato nello spazio”, e dunque un sovramondo. Le cose nel mondo e fuori, proprio in quanto fatte di materia celeste, sono insondabili. La scrittura registra questo mistero, si accosta a questo incanto accedendo a un aspetto del reale che è invisibile ai nostri occhi terrestri, ma che si riflette e rifrange nell’espressività della parola.

Nel nostro volume, la parola “celeste” ricorre spesso. “Celeste” è richiamo al cielo che ci contiene ma, come ha scritto Ivana Margarese nell’introduzione, lo abbiamo inteso “non come immaginaria fuga dalla terra, ma piuttosto come poetico monito a osservare, testimoniare e ascoltare ciò che rende celesti i luoghi che abitiamo”. L’orizzonte celeste di meraviglia – che è una dimensione religiosa naturale e antichissima – tocca ambiti molto concreti della nostra vita. Gisella Modica si chiede nel suo saggio: “la politica ama il corpo celeste? Intendendo con corpo celeste tutto ciò da cui la modernità rifugge: il sacro, la spiritualità, il perturbante, l’incanto, la meraviglia”. Io, nel mio contributo mi chiedo se sia ancora possibile una “scuola azzurra e mediterranea”, che tenga conto delle diverse gradazioni di celeste del cielo italiano, che richiami le “strutture di luce” gettate – come scrive Ortese – “come reti aeree sulla terra, perché essa non sia più quel luogo buio e perduto che a molti appare”.

Il volume sottolinea la consonanza tra il pensiero di Ortese e quello di autrici contemporanee come Vandana Shiva e Donna Haraway. Quali connessioni emergono tra la sua visione e l’ecofemminismo?

Rebecca Rovoletto Se c’è una postura che accomuna le molteplici espressioni dell’ecofemminismo, occidentale e non occidentale, è la preoccupazione e la mobilitazione per una buona vita (biologica, sociale, spirituale), nella consapevolezza che il ben-stare di una specie, o comunità di specie, non può prescindere da quello di tutte le altre, dal «diritto dell’albero, della bestia, di vivere serenamente, rispettati, tutto il loro tempo». Ovunque nel mondo – e ben prima che Françoise d’Eaubonne coniasse il termine nel 1974 – quello che oggi (noi, qui) chiamiamo ecofemminismo ha intercettato la confluenza dei rapporti di dominio e sfruttamento, che colpiscono al contempo precisi gruppi umani (donne, bambini, indigeni, anziani…) e la “natura”; rapporti che minano i presupposti di preservazione e continuità generazionale della rete del vivente in un pianeta animato e agentivo. Tradizionalmente, sono epistemologie che emergono dalle pratiche quotidiane di cura e ri-produzione delle condizioni socio-ecologiche favorevoli alla vita, che la parte femminile dell’umanità ha sempre e ovunque sostenuto. Nella contemporaneità, le posizioni ecofemministe si intrecciano ad altri movimenti e a rinnovati studi ecocritici, decoloniali, neomaterialisti, antispecisti e postumanisti che stanno dando impulso a quello che è un nodo centrale anche in Ortese: mettere in discussione lo statuto ontologico di eccezionalità di un umano in balia di «un Edonismo senza riscatto». Altrettanto centrale è il recupero di modalità neglette e osmotiche di relazione col mondo come la compartecipazione, l’empatia, l’affettività, la meraviglia. Modalità e intenzionalità che in Ortese trovano una voce intensa, sensibile e chiara, quando sostiene la necessaria rianimazione del mondo, quando ci esorta a reincorporare l’Antenato-Terra «nel nostro sistema di valori», a ristabilire reverenza e intimità fraterna con il Bambino-Bestia, a farci carico della vulnerabilità e della sacralità dei «piccoli», amando e difendendo «il libero respiro (…) di ogni vita vivente».

Il saggio Il silenzio delle donne di Ortese invoca una presa di coscienza femminile che vada oltre le rivendicazioni individuali per comprendere la sacralità della natura. Come viene tematizzata questa posizione nel libro?

Gisella Modica Rispondo con le parole della stessa Ortese: “C’è un mondo vecchio, fondato sullo sfruttamento della natura madre, sul disordine della natura umana, sulla certezza che di sacro non vi sia nulla. Io rispondo che tutto è divino e intoccabile: e più sacri di ogni cosa sono le sorgenti, le nubi, i boschi e i loro piccoli abitanti. E l’uomo non può trasformare questo splendore in scatolame e merce, ma deve vivere e essere felice con altri sistemi, d’intelligenza e di pace, accanto a queste forze celesti. Che queste sono le guerre perdute per pura cupidigia: i paesi senza più boschi e torrenti, e le città senza più bambini amati e vecchi sereni, e donne al disopra dell’utile. Io auspico un mondo innocente”. E più avanti: “Tutto è corpo, e ogni corpo deve assolvere un dovere, se non vuole essere nullificato; deve avere una finalità, che si manifesta nell’obbedienza alle grandi leggi del respiro personale, e del respiro di tutti gli altri viventi. E queste leggi, che sono la solidarietà con tutta la vita vivente, non possono essere trascurate. Noi, oggi, temiamo la guerra e l’atomica. Ma chi perde ogni giorno il suo respiro e la sua felicità, per consentire alle grandi maggioranze umane un estremo abuso di respiro e di felicità fondati sulla distruzione planetaria dei muti e dei deboli – che sono tutte le altre specie -, può forse temere la fine di tutto?”

E ancora:“Io sono dalla parte di quanti credono nell’assoluta santità di un albero e di una bestia, nel diritto dell’albero, della bestia, di vivere serenamente, rispettati, tutto il loro tempo. Sono dalla parte della voce increata che si libera in ogni essere, e della dignità di ogni essere – al di là di tutte le barriere – e sono per il rispetto e l’amore che si deve loro”

Il volume suggerisce un rapporto tra la scrittura ortesiana e il pensiero della vulnerabilità. In che modo la fragilità diventa un principio attivo di conoscenza?

Rossella Caleca Penso che il pensiero di Ortese possa guidarci verso nuove visioni e nuove pratiche, mostrandoci la possibilità di sviluppare uno sguardo che accolga le diversità e le fragilità e le riconosca in sè. Ortese, nello spazio della sua scrittura, sale a un altro punto di vista, da cui si può conoscere attraverso ciò che è disconosciuto: gli invisibili che abitano la terra, i corpi e le intelligenze diverse, animali, vegetali, umane; le sue opere sono intessute di un’idea della letteratura come svelamento dell’inespresso attraverso una visione alternativa del mondo, che è un “corpo celeste” in cui tutti i viventi, portatori di affetti e di espressività, riacquistano voce, compresi coloro che portano ferite. Questa visione è perturbante e sovversiva, perché mette in luce la vulnerabilità dei cosiddetti normali, degli “inclusi”, degli “omologati”, perché lascia intuire l’impossibilità di una netta separazione e perché mette di fronte ai limiti di ogni essere vivente: e la più profonda conoscenza si può attingere proprio attraverso la consapevolezza della vulnerabilità di ciascuno. Gli elementi ibridi, gli esseri mostruosi svelati dalla “doppia vista” (cfr. M. Farnetti, “Introduzione” a Anna Maria Ortese, Romanzi I, Adelphi, Milano 2002) sono la via per mostrare una realtà di violenza e sopraffazione altrimenti irrappresentabile; così i soggetti rimossi bucano la facciata ipocrita di una società che afferma la volontà di accogliere ma in realtà continua a nascondere ed esecrare. In questo senso la scrittura di Ortese è animata da una tensione etica che si fa anche politica, dialogando con il pensiero di Kristeva, Barad, Haraway e col pensiero della vulnerabilità, in particolare con la “politica della vulnerabilità” sviluppata dal suo riconoscimento, e non dall’occultamento, proposta da Judith Butler partendo dall’esperienza della maggiore consapevolezza da parte delle donne delle proprie e altrui fragilità; una vulnerabilità che “acquisisce un senso solo alla luce di un insieme di relazioni sociali incarnate, fra cui anche le pratiche di resistenza” (J. Butler, The force of Nonviolence. An Ethico-political Bind, tr.it. La forza dellanonviolenza.Un vincolo etico-politico, Nottetempo, Milano 2020, p.256).

Ortese parla di una scrittura che deve farsi “antichissima” per raggiungere un accento di verità. Come questa idea viene sviluppata e problematizzata nel volume?

Annachiara Biancardino L’idea della scrittura come qualcosa di “antichissimo” è centrale nella poetica ortesiana e il libro la esplora in diverse direzioni. La scrittura ortesiana, anche nei suoi risultati più vicini al realismo,non è mai una riproduzione a-problematica del presente, ma è un movimento che scava nelle profondità del tempo, nella memoria collettiva e nella coscienza umana. Il che comporta un’estenuante ricerca dell’origine più autentica della parola, di un linguaggio capace di parlare a ciò che è essenziale e immutabile nell’essere umano.

La scrittura diventa allora, come emerge nel libro, una forma di resistenza all’appiattimento temporale e culturale, un modo per sottrarsi all’effimero e riscoprire il legame tra l’umano e le forze ancestrali della storia e della natura.

In questa prospettiva, la scrittura ortesiana si avvicina a una dimensione (anche linguistica) archetipica, capace di parlare a ogni epoca. Abbiamo tentato di riflettere anche sulle tensioni di questa ricerca: in che modo una scrittura che vuole divenire antichissima può sottrarsi alla nostalgia per farsi strumento di cambiamento? Mi pare che in questo moto incessante di avvicinamento e allontanamento dalla realtà storica, Ortese sia riuscita a trovare una voce universale in grado di rivolgersi al futuro in modo ancora più nitido che al proprio presente.

Se dovessimo individuare un lascito di Il tempo è un altro, quale sarebbe il suo contributo più significativo alla lettura di Anna Maria Ortese nel XXI secolo?

Ivana Margarese Rispondere a questa domanda non è semplice, ma posso dirti che ciò che abbiamo avuto intenzione di fare è stato rimettere innanzitutto Anna Maria Ortese al centro di una scena che la leggesse soprattutto per il suo contributo di pensiero. La vera filosofia consiste nel reimparare a vedere il mondo e d’altronde c’é filosofia ovunque ci sia pensiero e di pensiero originale e elaborazione teorica dà prova molta scrittura letteraria. La visione di Ortese è una visione profetica anche nella temerarietà con cui interpella coloro che non potranno accettarla.

Inoltre il muovere dalla nostra testimonianza personale, dall’esperienza personale, ovvero da una conoscenza radicata nell’esperienza, è un metodo che ci è parso assai fertile per promuovere un dialogo che sproni a ripensare criticamente. In particolare in ambito etico e politico lo sguardo di Ortese sulla condizione umana, la denuncia del dominio su altri esseri e l’indifferenza – o il mutismo – davanti al dolore, invita a mettere al centro la relazione ovvero ad arrivare alla soggettività individuale partendo dalla relazione. Se partiamo dalla relazione, dobbiamo partire dal corpo e dall’esperienza incarnata, quindi da un concetto performativo e agentivo dell’essere umano, che si individua e diviene sé stesso grazie alla relazione.

Come scrive i Donna Haraway ne Il Manifesto delle specie compagne ci stava a cuore attraverso la letteratura “un atto politico di speranza in un mondo sull’orlo di una guerra globale”.

Curatrice Ivana Margarese, fondatrice e direttrice editoriale della rivista “Morel, voci dall’isola”, insegna filosofia presso il liceo delle scienze umane Ugo Mursia di Capaci. Ha conseguito un dottorato e un postdoc in Studi culturali ed è stata docente a contratto di Teoria della letteratura all’Università degli Studi di Palermo. Ha curato Ti racconto una cosa di me (2012) e ha pubblicato racconti nelle antologie Non ti resisto (2017), Anatomè (2018) e L’ultimo sesso al tempo della peste, a cura di Filippo Tuena (2020).

Giuseppina Capone

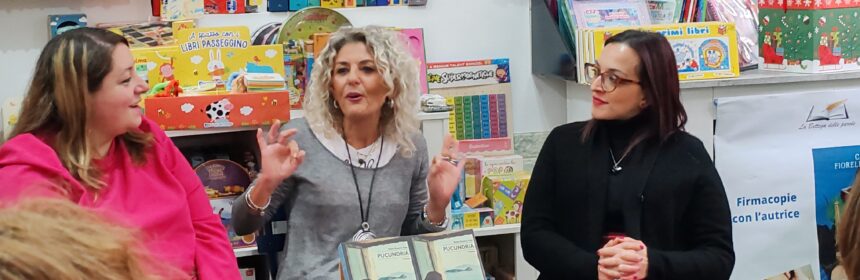

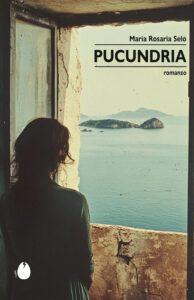

La citazione sopra menzionata ricorda lo sfondo, l’ambientazione, bella e struggente, di questo libro, il terzo romanzo scritto da Maria Rosaria Selo. “Pucundria”, pubblicato il 12 novembre 2024, per i caratteri di Marotta e Cafiero, estende il filo rosso nelle storie di donne che hanno lottato una battaglia impari per garantirsi il sorriso della felicità. Affrontando dolori e sofferenze che hanno segnato corpi e menti con cicatrici non rimarginate.

La citazione sopra menzionata ricorda lo sfondo, l’ambientazione, bella e struggente, di questo libro, il terzo romanzo scritto da Maria Rosaria Selo. “Pucundria”, pubblicato il 12 novembre 2024, per i caratteri di Marotta e Cafiero, estende il filo rosso nelle storie di donne che hanno lottato una battaglia impari per garantirsi il sorriso della felicità. Affrontando dolori e sofferenze che hanno segnato corpi e menti con cicatrici non rimarginate.

Il testo mostra con grande precisione le contraddizioni del lavoro domestico e di cura svolto dalle madri migranti nei paesi occidentali. In che modo la narrazione evidenzia la tensione tra la cura prestata alle famiglie ospitanti e il sacrificio della cura dei propri figli?

Il testo mostra con grande precisione le contraddizioni del lavoro domestico e di cura svolto dalle madri migranti nei paesi occidentali. In che modo la narrazione evidenzia la tensione tra la cura prestata alle famiglie ospitanti e il sacrificio della cura dei propri figli?

Il titolo Il tempo è un altro suggerisce un diverso paradigma temporale rispetto a quello lineare e cronologico. In che modo questa concezione del tempo emerge nel dialogo con l’opera di Anna Maria Ortese?

Il titolo Il tempo è un altro suggerisce un diverso paradigma temporale rispetto a quello lineare e cronologico. In che modo questa concezione del tempo emerge nel dialogo con l’opera di Anna Maria Ortese?

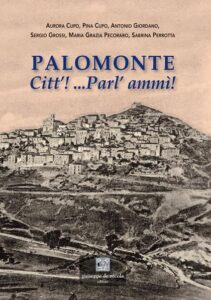

Una preziosa testimonianza da trasmettere alle giovani generazioni perché possano conoscere le loro origini e meglio comprendere vita e sviluppo socio-economico della realtà in cui vivono.

Una preziosa testimonianza da trasmettere alle giovani generazioni perché possano conoscere le loro origini e meglio comprendere vita e sviluppo socio-economico della realtà in cui vivono.

In che modo utilizza il pensiero di Platone ed Erich Fromm per offrire consigli su relazioni amorose complesse agli adolescenti?

In che modo utilizza il pensiero di Platone ed Erich Fromm per offrire consigli su relazioni amorose complesse agli adolescenti?

La narrazione al femminile, a suo avviso, è stata per lungo tempo appannaggio maschile…

La narrazione al femminile, a suo avviso, è stata per lungo tempo appannaggio maschile…