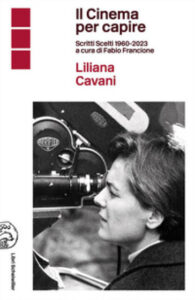

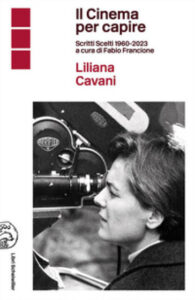

Il 12 gennaio 2023 Liliana Cavani ha compiuto novant’anni. Un anniversario importante per il cinema e la cultura italiana.

Il 12 gennaio 2023 Liliana Cavani ha compiuto novant’anni. Un anniversario importante per il cinema e la cultura italiana.

Ebbene, cos’è il cinema di Liliana Cavani?

La regista di Galileo, dei tre Francesco, di documentari e inchieste che hanno fatto scuola, non ha mai nascosto la propria natura anfibia di cineasta scomoda e attenta alle mutazioni della società contemporanea, filtrata però da studi classici e dalla conoscenza approfondita di miti antichi, illuminati in prospettive contraddittorie e inedite, anche per la modernità novecentesca. Il tutto cerchiato da esperienze esistenziali che le hanno consentito di realizzare un’opera composta, eccole di nuovo, da endiadi intercambiabili; tra queste, per l’appunto e recuperate dal recente passato, “Follia Santità Potere Povertà” rappresentano solo una scelta delle tante possibili e si prestano a nascondersi e a riemergere in quest’antologia. Pertanto, la cinematografia di Liliana Cavani è avviata e mossa da un’esigenza intima che, aperta a dubbi e a interrogativi, diventa storia e narrazione, impegno etico e civile, riflessione politica e religiosa, in cui convivono posture retrospettive e futuri prossimi venturi.

“Il cinema è la maniera in cui i miei pensieri prendono forma. Se i fratelli Lumière non ci avessero dato il cinema, io sarei condannata a non esprimermi e sarei infelicissima oppure in un manicomio”, così Cavani.

Qual è lo specifico del cinema di Liliana Cavani?

Alla regista è stato assegnato il Leone d’Oro alla Carriera in occasione dell’80a Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.

Val la pena ricordare le parole del direttore del festival, Alberto Barbera.

“Il suo è sempre stato un pensiero anticonformista, libero da preconcetti ideologici e svincolato da condizionamenti di sorta, mosso dall’urgenza della ricerca continua di una verità celata nelle parti più nascoste e misteriose dell’animo umano, fino ai confini della spiritualità. I personaggi dei suoi film sono calati in un contesto storico che testimonia una tensione esistenziale verso il cambiamento, giovani che cercano risposte a quesiti importanti, soggetti complessi e problematici nei quali si riflette l’irrisolto conflitto fra individuo e società. Il suo è uno sguardo politico nel senso più alto del termine, antidogmatico, non allineato, coraggioso nell’affrontare anche i più impegnativi tabù, estraneo alle mode, refrattario ai compromessi e agli opportunismi produttivi, aperto invece a una fertile ambiguità nei 10 Il Cinema per capire confronti dei personaggi e delle situazioni messe in scena. Una feconda lezione che è insieme di estetica e di etica, da parte di una protagonista del nostro cinema, che ne definisce la perenne modernità”

Liliana Cavani è una scrittrice fecondissima. Come si è orientato per offrirci una così meticolosa ricognizione?

Mi sono accorto che c’era, oltre un cospicuo numero di pagine, la cui divisione e diversificata provenienza, tra articoli per quotidiani, lettere aperte, interventi più complessi per riviste specializzate e prefazioni o introduzioni a libri, presentavano nell’intensità dei discorsi una coerenza che, senza soluzione di continuità, era la prosecuzione di tutta la produzione radunata in precedenza. Dunque, su tali rinvenimenti e a mo’ di nuova introduzione al suo cinema, la curatela, trovata ospitalità nella collana L’Arte e le arti dei Libri Scheiwiller, si è spostata da una suddivisione in capitoli, suggerita allora dalla doppia endiadi, “Follia santità potere povertà”, a una scelta di scritti che, in quel “Cinema per capire” (Leitmotiv preso a prestito per questa nuova raccolta), spalma cronologicamente tutti i temi che la regista emiliana ha sviluppato nella sua carriera. Mentre in chiusura del libro si è montata una cronologia dei film sulle dichiarazioni e interviste rilasciate in sessant’anni di attività intellettuale e creativa.

Il libro antologizza una cospicua scelta della pubblicistica della regista emiliana. Quali sono le principali tappe che ne hanno segnato la redazione?

La prima tappa di un certo rilievo appartiene alla retrospettiva, voluta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, allora guidato da Massimiliano Finazzer Flory e diretto da Antonio Calbi, Follia Santità Potere Povertà. Il cinema di Liliana Cavani (Cinema Gnomo, Milano 3 – 7 marzo 2010).

L’edizione 2014 del Ca’ Foscari Short Film Festival ospitò il programma speciale Studiare da registi. I saggi accademici di Luigi Di Gianni, Liliana Cavani e Emidio Greco, che consentì di vedere i primi passi nel cinema di alcuni dei più importanti registi del cinema italiano.

Il 4 ottobre 2014, il giorno di San Francesco d’Assisi, la 16a edizione del Lodi Città Film Festival diede spazio a una retrospettiva dedicata al patrono d’Italia e al suo rapporto con il cinema. Furono proiettati Francesco Giullare di Dio di Roberto Rossellini, Letter to Peter. On Saint François d’Assise by Olivier Messien di Jean-Pierre Gonin, Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli, Assisi di Alessandro Blasetti, Il Cantico delle Creature di Luciano Emmer e Francesco di Liliana Cavani. Due anni dopo fu la volta 270 Il Cinema per capire dell’omaggio, ospitato e promosso dal Festival Le voci dell’Inchiesta (Pordenone, 13-17 aprile 2016), Liliana Cavani. Istruzioni per l’uso del cinema come indagine sulla vita. Per l’occasione venne pubblicato il libro Liliana Cavani, Follia Santità Potere Povertà scritti e interviste 1960-2016.

Fabio, cosa deve a Liliana Cavani?

Il mio personalissimo e speciale ringraziamento per aver sostenuto e incoraggiato la nuova edizione dei suoi scritti e per la generosità con cui si offre al prossimo cercando di far capire – e capire con il cinema – il mondo.

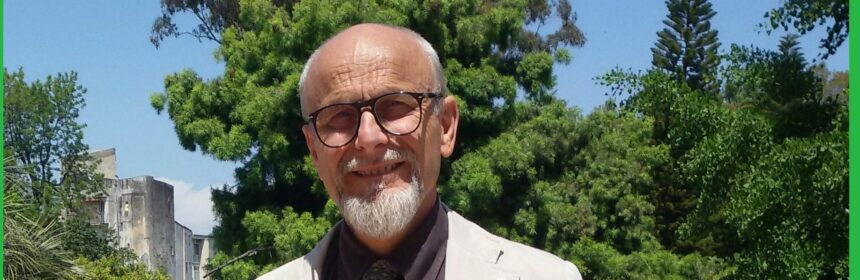

Fabio Francione vive e lavora a Lodi. Scrive per “il manifesto” ed è condirettore della rivista di studi salgariani e popolari Ilcorsaronero. Si è occupato a vario titolo di Edmondo De Amicis, Emilio Salgari, Giovanni Testori, Franca Rame e Dario Fo, i Mondo Movie e Gualtiero Jacopetti, Andrea Camilleri, Franco Basaglia. Ha inoltre curato libri di Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Antonio Gramsci, Gillo Pontecorvo oltre che la mostra del centenario di Paolo Grassi a Palazzo Reale e l’omonimo libro Paolo Grassi. Senza un pazzo come me, immodestamente un poeta dell’organizzazione. Nel 2020, in occasione del duecentesimo anniversario della nascita del suo autore, ha curato la nuova edizione de La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene di Pellegrino Artusi (La nave di Teseo).

Giuseppina Capone

Ricca come sempre FOTOIT la rivista della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) che nel numero di ottobre presenta numerosi spunti di approfondimento oltre a interessanti notizie sul mondo della fotografia e sugli eventi ad esso correlati.

Ricca come sempre FOTOIT la rivista della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) che nel numero di ottobre presenta numerosi spunti di approfondimento oltre a interessanti notizie sul mondo della fotografia e sugli eventi ad esso correlati.

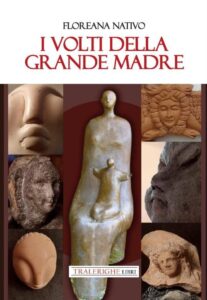

La Grande Madre è una divinità femminile primordiale, rinvenibile in forme molto diversificate in una vasta gamma di culture, civiltà e popolazioni di varie aeree del mondo. Qual è la ragione della pervasività di tale figura?

La Grande Madre è una divinità femminile primordiale, rinvenibile in forme molto diversificate in una vasta gamma di culture, civiltà e popolazioni di varie aeree del mondo. Qual è la ragione della pervasività di tale figura?

Si è svolto il 29 settembre scorso, organizzato dall’Associazione Viviquartiere presieduta da Giuseppe Esposito, un importante momento di incontro molto partecipato, interessante e coinvolgente, presso la Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus nel cuore di Materdei.

Si è svolto il 29 settembre scorso, organizzato dall’Associazione Viviquartiere presieduta da Giuseppe Esposito, un importante momento di incontro molto partecipato, interessante e coinvolgente, presso la Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus nel cuore di Materdei.

Un romanzo in grado di evocare attraverso le parole del protagonista Gregorio Rucco, nonno dell’Autore, i luoghi e le immagini di quei tragici giorni che videro protagonisti uomini e donne uniti per la libertà di un intero popolo, quello napoletano, dall’oppressore.

Un romanzo in grado di evocare attraverso le parole del protagonista Gregorio Rucco, nonno dell’Autore, i luoghi e le immagini di quei tragici giorni che videro protagonisti uomini e donne uniti per la libertà di un intero popolo, quello napoletano, dall’oppressore.

Il 12 gennaio 2023 Liliana Cavani ha compiuto novant’anni. Un anniversario importante per il cinema e la cultura italiana.

Il 12 gennaio 2023 Liliana Cavani ha compiuto novant’anni. Un anniversario importante per il cinema e la cultura italiana.