Le questioni linguistiche trascinano, smuovono le folle sui social e coinvolgono i media, spesso suscitando sdegni e querelle.

Ne consegue che la grammatica riguarda noi tutti: come assumere posizioni sensate tra isterismo e ragionevolezza?

Le parole, le espressioni, i modi di dire e le consuetudini linguistiche sono divenute sempre più centrali nel dibattito pubblico, soprattutto a seguito delle potenzialità dei social networks.

La possibilità di esprimere pensieri, di qualsiasi natura essi siano, con immediatezza e senza apparenti filtri rappresenta certamente un tratto caratterizzante la società contemporanea e un fenomeno che necessita di essere preso sul serio anche

e, soprattutto, da chi si occupa di verificarne la compatibilità con i principi costituzionali su cui si fonda il nostro ordinamento giuridico.

Da questo punto di vista, la Costituzione credo rappresenti la prima e più importante bussola per orientare i comportamenti dei singoli individui.

La “ragionevolezza” di cui si riferisce nella domanda impone, cioè, di assicurare che sussista sempre un adeguato bilanciamento tra i diritti fondamentali che vengono esposti e che si trovano, assai spesso, contrapposti gli uni agli altri.

La libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero con qualsiasi mezzo, inclusi quindi i nuovi e più diffusi social networks, non potrà mai e non dovrà risolversi in una violazione di altri principi che la Costituzione del nostro Stato salvaguardia con particolare forza. Il riferimento è, per prima cosa, al principio di eguaglianza e di non discriminazione che sancisce l’articolo 3 della nostra Costituzione, così come, più in generale, il rispetto della dignità umana e dei diritti inviolabili di cui riferisce prima l’articolo 2.

Ritengo, detto altrimenti, che, al di là delle specifiche scelte in materia di regolamentazione del fenomeno che qui ci occupa, è fondamentale ispirare qualsiasi intervento legislativo al doveroso rispetto dei principi che riconosce e garantisce la nostra Costituzione.

La stessa ragionevolezza costituisce un principio, che soggiace alla nostra Carta costituzionale ed è ad essa e al punto di equilibrio da tracciare tra principi costituzionali che vengono in rilievo, senza che nessuno ne venga interamente sacrificato, a cui dobbiamo attenersi per favorire una coesistenza pacifica e l’inclusione sociale di tutti e di tutte.

“Famiglia”, “genere”, “matrimonio”, così come “norma”, “natura”, “trasgressione”. L’analisi etimologica e storica di questi termini può contribuire a comprendere la qualità del mutamento in atto?

È sempre importante partire dai significati e dalle definizioni delle parole, che impieghiamo nel nostro linguaggio, scritto e parlato.

Allo stesso tempo, credo sia centrale saper riconoscere che questi stessi significati non possono considerarsi “cristallizzati”, come direbbe la nostra Corte costituzionale.

Piuttosto, dai significati originari è necessario partire per verificarne la persistente attualità entro il contesto sociale, così da potere accogliere nuovi significati, più inclusivi e capaci di riflettere gli inarrestabili mutamenti sociali di cui siamo testimoni ogni giorno.

In definita, potremmo dire, che uno sguardo al passato aiuta sempre a comprendere le origini delle parole, ma non può frenarne l’evoluzione e la capacità delle parole di assumere significati nuovi e diversi in linea con i tratti della società contemporanea.

La polisemia di accezioni, ovvero genere linguistico, biologico e sociale, su cui riflette, dimostra quanto la dimensione linguistica emani riecheggiamenti nella maniera in cui si avverte la realtà, si erige l’identità e si calcificano i preconcetti. Reputa che modi di dire, proverbi e battute possano costituire l’anticamera di forme di violenza?

La domanda potrebbe, credo, essere riformulata concentrandosi sul ruolo che i pregiudizi, o meglio, gli stereotipi assumono entro il contesto sociale.

Certamente, e purtroppo, modi di dire, espressioni, parole e, appunto, stereotipi costituiscono spesso la prima causa di fenomeni sociali quali la violenza.

Penso, soprattutto, alla violenza nei confronti delle donne e delle categorie più svantaggiate, come, ad esempio, le persone con disabilità oppure i e le migranti che arrivano nel nostro Paese dopo viaggi estenuanti ed estremamente pericolosi.

Gli stereotipi, in particolare, possono rivelarsi particolarmente nocivi, perché fissano pregiudizi, spesso negativi, nei confronti di chi è diverso oppure diversa da noi.

Prendendo quale esempio la violenza nei confronti delle donne, non si può certo disconoscere che la costruzione sociale diseguale tra uomini e donne che, spesso, contribuisce a rendere oppure a fare concepire la donna alla stregua di una proprietà dell’uomo non può non essere considerata causa di comportamenti violenti che, purtroppo, costituiscono un fenomeno in crescita nel nostro Paese così come a livello globale.

Le parole, le espressioni e gli stereotipi, aggiungerei, devono essere pesati ed utilizzati con cautela nella piena consapevolezza del loro potere e della loro capacità di influenzare in modo decisivo comportanti e condotte violente, lesive dei diritti fondamentali delle persone.

Lei ripercorre anche la quotidianità linguistica: abitudini, consuetudini, situazioni in cui tutti possono identificarsi, aprendo una riflessione sulla libertà che conferisce un uso pregno e consapevole della lingua. La Parola possiede un potere civico?

La parola, se utilizzata in modo non lesivo di diritti fondamentali come nei casi citati appena sopra, certamente può e deve assolvere ad una funzione civica.

Ho fatto riferimento alla Costituzione. Anche la Costituzione, come ovvio, ha un proprio linguaggio, fatto di parole ed espressioni ed è a quelle parole, a quelle espressioni che occorre guardare quando si voglia discutere della funzione civica delle parole.

Le parole hanno una forza intrinseca, perché orientano i comportamenti individuali e collettivi. Sta a noi, come cittadini e cittadine, scegliere le parole e le espressioni più “giuste” per favorire la diffusione di un linguaggio rispettoso dei diritti e delle libertà di tutti e tutte e non al contrario violento e offensivo della dignità altrui.

Una discriminazione davvero aggressiva, oggi, è costituita dall’hate speech.

In qual misura i social network hanno acuito il fenomeno?

Sicuramente il discorso d’odio, il c.d. Hate Speech, costituisce una delle conseguenze più gravi legate ad uso delle parole lesivo dei diritti fondamentali.

L’ingresso dei social networks ha sicuramente contribuito ad amplificarne la dimensione quantitativa e qualitativa.

La velocità, l’immediatezza, l’assenza di filtri e di controlli efficaci di tutto ciò che viene espresso e diffuso sui social networks ha reso il discorso d’odio un fenomeno quotidiano e assai complesso da regolamentare.

Si tratta di un fenomeno che non si mantiene ovviamente entro i confini dei singoli Stati, ma che possiede una dimensione globale, che rende necessarie risposte uniformi e, ancora una volta, globali. Risposte difficili da trovare ma di cui molto ci si sta occupando a livello sicuramente europeo.

L’auspicio è che si riesca ad arginare le conseguenze più pericolose di questo fenomeno, senza che si opti per soluzioni che comportino il sacrificio integrale di un diritto, la libertà di manifestazione del pensiero, che la nostra Corte costituzionale ha affermato rappresentare la “pietra angolare” della nostra democrazia.

Marilisa D’Amico è professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e Prorettrice con delega a Legalità, trasparenza e parità di diritti nell’Università degli Studi di Milano. Come avvocato ha difeso davanti alle Corti italiane ed europee questioni relative ai diritti fondamentali, come quelle sulla procreazione medicalmente assistita, sul matrimonio omosessuale, sulla presenza femminile nelle Giunte regionali. Nelle nostre edizioni ha pubblicato Una parità ambigua (2020) e Parole che separano (2023).

Giuseppina Capone

Non lontano dalla fermata della metro di Piazza Cavour a Napoli troviamo il Museo Madre, luogo molto caratteristico, ricco di cultura e tanta bellezza. “Madre” è l’acronimo di Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, inaugurato nel 2005 e ultimato soltanto nel 2007. A partire dal2010 è stata stretta una collaborazione congiunta con un team di operatori scientifici.

Non lontano dalla fermata della metro di Piazza Cavour a Napoli troviamo il Museo Madre, luogo molto caratteristico, ricco di cultura e tanta bellezza. “Madre” è l’acronimo di Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, inaugurato nel 2005 e ultimato soltanto nel 2007. A partire dal2010 è stata stretta una collaborazione congiunta con un team di operatori scientifici.

Emily Brontë innalza la scrittura a “pulsazione, respiro, centro assoluto del vivere”. La narrazione in poesia e prosa da intendersi come rifugio paradisiaco?

Emily Brontë innalza la scrittura a “pulsazione, respiro, centro assoluto del vivere”. La narrazione in poesia e prosa da intendersi come rifugio paradisiaco?

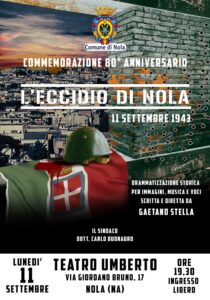

L’evento ha avuto luogo alle 19:30 ed è stato un connubio perfetto tra filmati e recitazione, uno spettacolo dinamico, che ha saputo tenere gli spettatori, di tutte le età, sempre attenti alla scena, soprattutto scatenando in loro un forte senso di comprensione al ricordo degli eventi.

L’evento ha avuto luogo alle 19:30 ed è stato un connubio perfetto tra filmati e recitazione, uno spettacolo dinamico, che ha saputo tenere gli spettatori, di tutte le età, sempre attenti alla scena, soprattutto scatenando in loro un forte senso di comprensione al ricordo degli eventi.

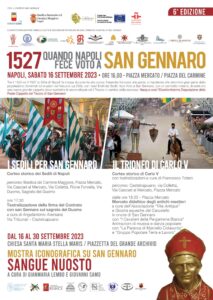

L’Associazione Culturale “Napoli è” insieme al Museo dei Sedili di Napoli, diretto dalla giornalista Alessandra Desideri, partecipano alla VI edizione di “1527 Quando Napoli fece Voto a San Gennaro” evento realizzato sotto l’egida del “Comitato promotore UNESCO per la candidatura del culto e devozione popolare di San Gennaro a Napoli e nel Mondo” nato nel 2020 per iniziativa dell’Arcidiocesi di Napoli, del LUPT dell’Università Federico II, dell’ICOMOS, della Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro, del Comitato Diocesano San Gennaro, del Museo Diocesano, della Fondazione Fare Chiesa e Città, nonché da Sebeto APS, Fondazione Ferrante Sanseverino e Associazione I Sedili di Napoli ONLUS (che coordina l’evento), con il patrocinio morale dal Comune di Napoli e dell’Istituto Cervantes in Napoli.

L’Associazione Culturale “Napoli è” insieme al Museo dei Sedili di Napoli, diretto dalla giornalista Alessandra Desideri, partecipano alla VI edizione di “1527 Quando Napoli fece Voto a San Gennaro” evento realizzato sotto l’egida del “Comitato promotore UNESCO per la candidatura del culto e devozione popolare di San Gennaro a Napoli e nel Mondo” nato nel 2020 per iniziativa dell’Arcidiocesi di Napoli, del LUPT dell’Università Federico II, dell’ICOMOS, della Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro, del Comitato Diocesano San Gennaro, del Museo Diocesano, della Fondazione Fare Chiesa e Città, nonché da Sebeto APS, Fondazione Ferrante Sanseverino e Associazione I Sedili di Napoli ONLUS (che coordina l’evento), con il patrocinio morale dal Comune di Napoli e dell’Istituto Cervantes in Napoli.

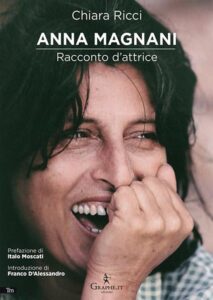

Anna Magnani è difficilmente etichettabile o incasellabile.

Anna Magnani è difficilmente etichettabile o incasellabile.