Nell’Ateneo sassarese un convegno sul fine vita.

“Sembra che il mondo sia popolato da persone che vogliono morire e invece vogliono vivere il più lungo possibile.”

La chiosa di Mario Oppes evoca una citazione di Giovanni Berlinguer per chiudere la sua relazione, l’ultima, nella scaletta degli interventi, in un interessante convegno.

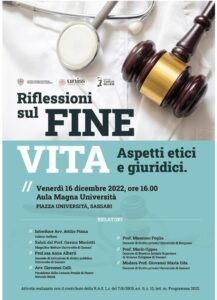

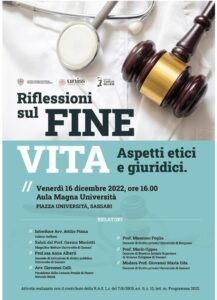

“Riflessioni sul fine vita. Aspetti etici e giuridici”, il titolo del seminario promosso dall’istituto Camillo Bellieni, con il contributo dell’Università di Sassari e della Regione Sardegna.

I lavori sono iniziati nel pomeriggio del sedici dicembre presso l’Aula magna dell’Ateneo sassarese, con il saluto dell’avvocato Attilio Pinna, rappresentante l’Istituto Bellieni.

All’incontro hanno partecipato una nutrita selezione di studenti del Dipartimento di Giurisprudenza e avvocati sassaresi.

Sin dalle prime battute è emersa la dimensione multiculturale e multidisciplinare delle questioni afferenti il tema.

Un dato saliente che si replica nell’ambito di ogni disciplina e ambiente coinvolto, con osservatori e posizioni non omogenee nelle rispettive aree concorrenti nella definizione di un approccio sostenibile.

Un punto di partenza necessario per affrontarlo correttamente è chiarire cosa s’intenda per “fine della vita”, definendo correttamente il momento cruciale in cui interviene la morte.

Un punto di partenza necessario per affrontarlo correttamente è chiarire cosa s’intenda per “fine della vita”, definendo correttamente il momento cruciale in cui interviene la morte.

Al riguardo la professoressa Anna Alberti – docente di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università di Sassari – nel descrivere gli strumenti che realizzano il “trattamento di sostegno vitale” non ha tralasciato il peso specifico delle contingenze politiche capaci di ancorare il Parlamento in uno stato inerme sino alla scorsa primavera, quando le disposizioni sulla morte assistita sono state trattate essenzialmente con due sentenze della Corte costituzionale (la numero 242/2019: depenalizzazione, a determinate condizioni, dell’art. 580 del codice penale relativo all’aiuto o all’istigazione al suicidio e la numero 50/2022: inammissibilità del referendum popolare con cui si richiedeva l’abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale riguardante l’omicidio del consenziente).

Il disegno di legge sulle disposizioni in materia di morte assistita approvato alla Camera è all’esame del Senato. Emerge chiara la “presa d’atto fisiologica di trovare un accordo”.

I principali poli divergenti nel dibattito possono semplificarsi, nel ragionamento della costituzionalista, con la composizione di una supposta “bioetica cattolica” bilanciata da una “bioetica laica”.

Una impostazione di pensiero ortodosso che nel primo caso riconosce la vita “un dono sacro disceso dall’alto”, rispetto a una visione laica che determina la vita “un bene di cui si disponga liberamente”.

Se la vita per la Costituzione italiana è un bene di cui si possa disporre in maniera autonoma, la stessa Carta costituzionale si preoccupa di conservarla.

Gli articoli relativi sono stati visitati dalla relatrice in quella “cintura protettiva” normativa pensata dal legislatore che nell’articolo 32 tutela il consenso del paziente per il trattamento sanitario.

Sulla volontà del paziente al rifiuto dei trattamenti sanitari vitali per condursi alla morte, è intervenuto l’avvocato Giovanni Colli, presidente della Camera Penale di Nuoro.

Un percorso lungo, opportunamente puntualizzato dal giurista con una serie di casi noti alle cronache. Dalla vicenda complessa, anche mediaticamente, di Eluana Englaro a quella di Piergiorgio Welby, sino ai casi più recenti con Fabiano Antoniani (Dj Fabo) e le iniziative di Marco Cappato con i reiterati viaggi in Svizzera per assecondare la scelta del paziente di porre fine alla vita con la pratica dell’eutanasia.

L’evoluzione del dibattito politico nazionale, con la crescente attenzione ai ripetuti casi realizzatisi negli ultimi anni, ha depenalizzato l’assistenza medica al suicidio che in ogni caso dovrebbe svolgersi, con i dovuti protocolli, all’interno delle strutture del servizio sanitario nazionale.

Il fenomeno è in rapida e crescente ascesa. Colli ha ricordato l’importante numero di sentenze emesse al riguardo. Soprattutto la decisione di recarsi in Svizzera, anche in presenza di una sola diagnosi clinica irreversibile. Capace di prevedere sofferenze estreme, ancora non manifeste nello stato del candidato al fine vita.

Il professor Giovanni Maria Uda, docente di Diritto Privato all’Università di Sassari, ha moderato gli interventi.

Il processo di coniugare il trattamento sanitario con la reale volontà del paziente in coerenza con la dignità della vita dello stesso, assume dinamiche esclusive nel caso dei minori.

E’ stato il professor Massimo Foglia, ordinario di Diritto Privato all’Università di Bergamo, collegatosi telematicamente dal suo studio privato a illustrare il perimetro giuridico dell’argomento.

In questo ambito si manifesta una doppia presenza da assistere. Il malato con tutte le particolari emotività della giovanissima personalità. Da tutelare nella sua integrità, rispetto alle aspettative del genitore o tutore non sempre allineato sulle sensibilità del giovane paziente.

La relazione che ha concluso i lavori è stata l’unica al di fuori delle competenze propriamente giuridiche.

Il professor Mario Oppes, docente di Bioetica presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Sassari, già Direttore U.O.C. Medicina d’Accettazione e d’Urgenza presso AOU Sassari,

ha avviato l’intervento chiarendo l’obiettivo della Bioetica: “favorire la composizione di posizioni diverse. Tendendo ad una convergenza”.

Una vera sfida che, in un sistema multiculturale di linguaggi diversi, recepisca l’esigenza di uniformare questi linguaggi approntando un metodo per questo progetto.

Un metodo che non può prescindere dal dialogo.

“Una parola semplice che necessita di una interpretazione”.

Il dialogo si esplica fra posizioni laiche e religiose. Posizioni come già anticipato nei primi interventi, non allineate, neppure all’interno delle stesse confessioni religiose.

L’articolata trattazione riassume alcuni passaggi salienti favoriti col Magistero della Chiesa cattolica per raggiungere sul tema in discussione, un dialogo interreligioso e interculturale.

Lo stesso Oppes, partendo dalla necessità di mettere in discussione i paradigmi posti dalle diverse posizioni, non tralascia la distanza esistente – già ricordata nel primo intervento – fra una bioetica religiosa e una bioetica laica.

Sul versante religioso, distinto in più autorevoli voci di esperti, nonostante il diniego cattolico, ribadito circa il ricorso all’eutanasia, aperture importanti nella composizione del dialogo, riferiscono a dichiarazioni dello stesso Papa Francesco quando comunica che “la Chiesa non rivendica (sul fine vita ndr) alcun spazio privilegiato”.

Sono pertanto sbagliati gli atteggiamenti di tipo dogmatico “Dove i cattolici rappresentano una minoranza è necessario superare questa impostazione dogmatica”.

Le proposte nell’etica medica provenienti da altri Paesi europei, inducono a non affidarsi a principi di caratteri generale. E’ necessario tenere conto delle soggettività di tutte le sensibilità coinvolte nei casi da affrontare. Oppes riconosce i molti passi in avanti operati nella Chiesa cattolica unitamente alle altre principali confessioni monoteistiche.

Il cammino da realizzare per approdare a un impianto normativo diverso da quello attuale, caratterizzato da evidenti vuoti, è ancora lungo.

Se le “discussioni accademiche rischiano di essere improduttive” semplificare le questioni su statistiche e numeri potrebbe essere anche peggio.

Permangono lacune su un coinvolgimento intellettualmente maturo di ampie fasce della pubblica opinione dove i timori legittimi di allentare un rigoroso processo ostativo a una degenerazione sulla discrezionalità di sopprimere la vita umana non enfatizzino reminiscenze pseudo religiose non ancora sdoganate sulle supposte premialità in una dimensione ultra terrena, legate al prolungarsi delle sofferenze psico-fisiche nell’ultimo miglio del passaggio terreno.

Maggiore sarà la possibilità d’immedesimarsi con lo “stato” del paziente, con la conoscenza pregressa della sua determinazione circa la personale volontà di custodirne l’espressione della propria vita. Maggiore sarà la possibilità di preservarne la dignità rispetto ad una manifesta assenza dei requisiti vitali.

L’eventuale cessazione della vita terrena, potrà avvicinare maggiormente una condivisione di esperienze per cambiamenti innovativi e apprezzabili.

Luigi Coppola

(Foto di Luigi Coppola)

L’incontro vuol ricordare e mettere in luce i principali aspetti della figura della scomparsa “storica dell’architettura e raffinata studiosa che ha curato nel 2008 con Mariella Pessolano (recentemente scomparsa) il volume su “Territorio, fortificazioni, città” che – come sottolinea Giuseppe Pignatelli il quale insieme a Maria Gabriella Pezone cura la giornata del 25 – rappresenta un testo fondamentale per l’analisi delle architetture fortificate e dei programmi difensivi nel regno di Napoli fra Sette e Ottocento”. Quattro i focus:

L’incontro vuol ricordare e mettere in luce i principali aspetti della figura della scomparsa “storica dell’architettura e raffinata studiosa che ha curato nel 2008 con Mariella Pessolano (recentemente scomparsa) il volume su “Territorio, fortificazioni, città” che – come sottolinea Giuseppe Pignatelli il quale insieme a Maria Gabriella Pezone cura la giornata del 25 – rappresenta un testo fondamentale per l’analisi delle architetture fortificate e dei programmi difensivi nel regno di Napoli fra Sette e Ottocento”. Quattro i focus:

La pubblicazione del volume, dal titolo “Figli del Sole”, è stata promossa oltre che dal curatore, dall’editore “La Città del Sole” e dalla Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus che ha organizzato l’incontro.

La pubblicazione del volume, dal titolo “Figli del Sole”, è stata promossa oltre che dal curatore, dall’editore “La Città del Sole” e dalla Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus che ha organizzato l’incontro.

Le canzoni di De André narrano di “emarginati”, disgiunti da qualsivoglia ordinamento. La lotta politica, l’adesione ad una causa: i nostri tempi possono ospitare, a suo avviso, siffatti propositi di cambiamento sociale?

Le canzoni di De André narrano di “emarginati”, disgiunti da qualsivoglia ordinamento. La lotta politica, l’adesione ad una causa: i nostri tempi possono ospitare, a suo avviso, siffatti propositi di cambiamento sociale?

A portare i saluti: Dott. Aniello Manzi, Presidente Lions Club Nola Host “Giordano Bruno”; Mons. Pasquale Capasso, Vicario generale della Diocesi di Nola; Dott. Carlo Buonauro, Sindaco di Nola; Dott.ssa Antonia Solpietro, Direttrice dell’Ufficio beni culturali della Diocesi di Nola; Dott. Ciro Ciaccio, Presidente Zona 5 Distretto 108Ya; Avv. Giusy Lanzaro, Presidente II Circoscrizione Distretto 108Ya; Dott. Pasquale Bruscino I Vice Governatore Distretto 108Y.

A portare i saluti: Dott. Aniello Manzi, Presidente Lions Club Nola Host “Giordano Bruno”; Mons. Pasquale Capasso, Vicario generale della Diocesi di Nola; Dott. Carlo Buonauro, Sindaco di Nola; Dott.ssa Antonia Solpietro, Direttrice dell’Ufficio beni culturali della Diocesi di Nola; Dott. Ciro Ciaccio, Presidente Zona 5 Distretto 108Ya; Avv. Giusy Lanzaro, Presidente II Circoscrizione Distretto 108Ya; Dott. Pasquale Bruscino I Vice Governatore Distretto 108Y.

Il Quaderno guida il lettore alla conoscenza dell’ultima fortificazione “in ordine di tempo ad essere stata realizzata a difesa di una delle zone più esposte sul perimetro della città alla fine del XIV secolo”. La zona urbana di piazza Mercato e del Carmine ha subito nel corso dei secoli grandi trasformazioni e oggi risulta completamente trasformata rispetto al suo aspetto originario.

Il Quaderno guida il lettore alla conoscenza dell’ultima fortificazione “in ordine di tempo ad essere stata realizzata a difesa di una delle zone più esposte sul perimetro della città alla fine del XIV secolo”. La zona urbana di piazza Mercato e del Carmine ha subito nel corso dei secoli grandi trasformazioni e oggi risulta completamente trasformata rispetto al suo aspetto originario.

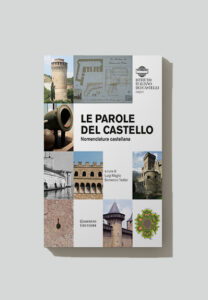

“Le parole del castello” questo è il titolo del volume ricco di illustrazioni che accompagna il lettore a conoscere il mondo della nomenclatura castellana. E sono proprio i curatori a evidenziare lo scopo di questo lavoro, uscito in seconda edizione nel 2018, “La decisione di riproporre questa piccola pubblicazione, edita per la prima volta nel 2004, scaturisce dal successo che essa ha all’epoca riscontrato, ma anche affinché essa possa essere di stimolo per un crescente e rinnovato impegno culturale e scientifico sia nell’ambito dell’Associazione sia per altri Ricercatori, e per promuovere ancor più la conoscenza di questa architettura specialistica sulla quale finalmente in questi ultimi anni, con molta soddisfazione di tutti (abbiamo iniziato a parlare di “castelli” nel 1964 – quando il tema era dai molti disatteso), è cresciuta progressivamente l’attenzione delle amministrazioni pubbliche in tante parti d’Italia, circa il recupero e la conservazione di questo straordinario patrimonio architettonico (e culturale)”. L’auspicio per tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del volume è che “questa “Nomenclatura castellana” possa essere un utile strumento a disposizione di chiunque voglia avvicinarsi alla corretta comprensione dell’affascinante universo della storia dell’Architettura militare”.

“Le parole del castello” questo è il titolo del volume ricco di illustrazioni che accompagna il lettore a conoscere il mondo della nomenclatura castellana. E sono proprio i curatori a evidenziare lo scopo di questo lavoro, uscito in seconda edizione nel 2018, “La decisione di riproporre questa piccola pubblicazione, edita per la prima volta nel 2004, scaturisce dal successo che essa ha all’epoca riscontrato, ma anche affinché essa possa essere di stimolo per un crescente e rinnovato impegno culturale e scientifico sia nell’ambito dell’Associazione sia per altri Ricercatori, e per promuovere ancor più la conoscenza di questa architettura specialistica sulla quale finalmente in questi ultimi anni, con molta soddisfazione di tutti (abbiamo iniziato a parlare di “castelli” nel 1964 – quando il tema era dai molti disatteso), è cresciuta progressivamente l’attenzione delle amministrazioni pubbliche in tante parti d’Italia, circa il recupero e la conservazione di questo straordinario patrimonio architettonico (e culturale)”. L’auspicio per tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del volume è che “questa “Nomenclatura castellana” possa essere un utile strumento a disposizione di chiunque voglia avvicinarsi alla corretta comprensione dell’affascinante universo della storia dell’Architettura militare”.

Un punto di partenza necessario per affrontarlo correttamente è chiarire cosa s’intenda per “fine della vita”, definendo correttamente il momento cruciale in cui interviene la morte.

Un punto di partenza necessario per affrontarlo correttamente è chiarire cosa s’intenda per “fine della vita”, definendo correttamente il momento cruciale in cui interviene la morte.