Da Agrippina a Sarah Bernhardt, da Trotula de Ruggiero a Jackie Kennedy, da Caterina la Grande a Rita Levi-Montalcini, da Isabella d’Este Gonzaga a Emmeline Pankhurst, da Elisabetta I Tudor ad Anna Magnani trentatré ritratti di altrettante donne, un caleidoscopio di universi femminili, dissimili quanto ad età, condizione, ruolo sociale, esperienza esistenziale.

Qual tratto le accomuna?

Sono state tutte donne rivoluzionarie, ribelli, audaci, che hanno infranto tabù, scardinato regole, sovvertito consuetudini. Hanno avuto il coraggio di vivere controvento e agire controcorrente per realizzare sogni, perseguire ideali, affermare la propria identità, anche a costo di immolarsi per la propria causa: penso a Ipazia, Giovanna d’Arco, Eleonora Pimentel de Fonseca, Amelia Earhart.

I suoi ritratti muliebri navigano nel tempo. Quale criterio di scelta ha adottato per navigare attraverso i secoli?

I suoi ritratti muliebri navigano nel tempo. Quale criterio di scelta ha adottato per navigare attraverso i secoli?

La caratteristica più evidente è che sono tutte fra le donne più connotative della propria epoca, sia per talento, che per fama, che per rilevanza storica, che per audacia del loro modus vivendi.

Ho voluto che fossero rappresentate più o meno tutte le epoche della Storia: dall’antica Roma (con Agrippina) fino al Novecento (con Jackie Kennedy Onassis) e, mentre il mio precedente libro Le Magnifiche 33 donne che hanno fatto la Storia d’Italia (Piemme) era riservato a straordinarie figure femminili che avessero avuto grande rilevanza nel nostro Paese, Le Indomabili hanno un respiro più internazionale. Inoltre ho scelto quelle donne che più di altre hanno impresso una traccia indelebile e innovativa non solo nella storia politica della propria nazione d’appartenenza (penso a Caterina Sforza, Isabella d’Este, Elisabetta Tudor, Caterina la Grande, Elisabetta d’Austria, Evita Perón), ma anche nella scienza (come Marie Curie, Hedy Lamarr, attrice e inventrice, e Rita Levi Montalcini), nella moda (Coco Chanel e la sua grande rivale italiana Elsa Schiaparelli), nelle arti (basti considerare la grande innovazione nel linguaggio pittorico di Frida Kahlo e nella danza di Isadora Duncan), e in altri aspetti del costume e della società, senza tralasciare il teatro, il cinema, le conquiste sociali.

Quelle descritte sono di certo donne emblematiche: le loro passioni ardimentose, le scelte intrepide, la debolezza e l’impeto del loro essere, ma anche l’inarrendevolezza, il genio e la forza di volontà che le hanno connotate. Quale messaggio ci offrono?

Il grande coraggio da loro dimostrato credo sia la loro più grande lezione. Il coraggio di vivere la propria vita secondo le proprie scelte, senza farsi condizionare più di tanto, reagendo con forza a chi voleva impedire il loro processo di maturazione e di consapevolezza, l’audacia di sfidare le convenzioni e i limiti imposti dalla società, e persino l’ardimento nell’abbandonarsi a passioni amorose anche scandalose e proibite. Perché anche in questo libro, così come nel precedente, racconto di fiammeggianti e rapinose storie d’amore.

Le sue pagine quanto si distaccano dal femminismo nelle sue plurime e molteplici flessioni?

Quando mi sono accinta a questi due affascinanti e coinvolgenti progetti letterari, l’ho fatto non soltanto per amore nei confronti della Storia declinata al femminile, ma anche per ripristinare alcune verità sottaciute, per ricollocare sotto la giusta e veritiera luce molte delle figure raccontate che sui libri di scuola, ad esempio, non vengono menzionate o presentate non nella loro interezza.

Entrambe le mie opere sono state un atto d’amore nei confronti di queste straordinarie creature di cui ho voluto narrare sì i successi, ma anche gli eccessi, sì le sfide vinte, ma anche le sconfitte, sì la loro eccezionalità, ma anche, e soprattutto, i loro aspetti più nascosti, segreti, controversi, financo ambigui. Non perseguo l’intento “agiografico” di santificarle o di ammantarle di gloria solo perché sono donne; perseguo l’obiettivo di onestà intellettuale nel ritrarle, senza giudicarle, anche quando hanno comportamenti per me disdicevoli o non condivisibili, e ho cercato di consegnarle alle lettrici e ai lettori (soprattutto a quelli più giovani) per farle conoscere e far conoscere ciò che hanno fatto per il progresso e per l’umanità.

Inoltre, essendo io anche pianista e autrice/attrice teatrale, ho utilizzato sia la grammatica musicale che quella teatrale per ricreare le singole figure in modo, come dire, tridimensionale, ponendole ciascuna su un palcoscenico ideale e illuminandole idealmente con luci radenti, taglienti o immergendole nella penombra, e, nel contempo, affidandomi ai crescendo e diminuendo, ai rallentando e agli accelerando, insomma a quella che si chiama la dinamica musicale per meglio connotarle.

C’è una rigorosa ricerca storica dietro, uno studio molto meticoloso da parte mia, ma anche una sorta di “drammatizzazione” per quanto riguarda alcuni personaggi fittizi, moltissimi dei dialoghi presenti, la ricostruzione di atmosfere e panorami.

Ho amato moltissimo queste donne proprio per ciò che sono state: inarrendevoli e Indomabili. Appunto.

Artista versatile, Daniela Musini, nata a Roseto degli Abruzzi (TE) e residente a Città Sant’Angelo (PE), è scrittrice, pianista, attrice e autrice teatrale ed è conosciuta come una delle più acclamate interpreti dell’opera di Gabriele d’Annunzio. Ha allestito i suoi recital/concert dannunziani e i suoi monologhi dedicati ad Eleonora Duse e Maria Callas, in Italia, Russia, Giappone, Francia, Bielorussia, Germania, Polonia, Turchia, Stati Uniti e Cuba. Oltre alla stesura di quindici testi teatrali, ha al suo attivo saggi e biografie e con Piemme nel 2020 ha pubblicato Le Magnifiche-33 vite di donne che hanno fatto la storia d’Italia che ha riscosso un lusinghiero successo. Per la sua poliedrica attività artistica e per i prestigiosi traguardi raggiunti le sono stati conferiti 37 premi letterari nazionali ed internazionali e 18 premi alla carriera.

Giuseppina Capone

La maternità è un’esperienza corporea: ritiene che ciò le conferisca lo statuto di una condizione che si esaurisce nella costituzione corporea?

La maternità è un’esperienza corporea: ritiene che ciò le conferisca lo statuto di una condizione che si esaurisce nella costituzione corporea?

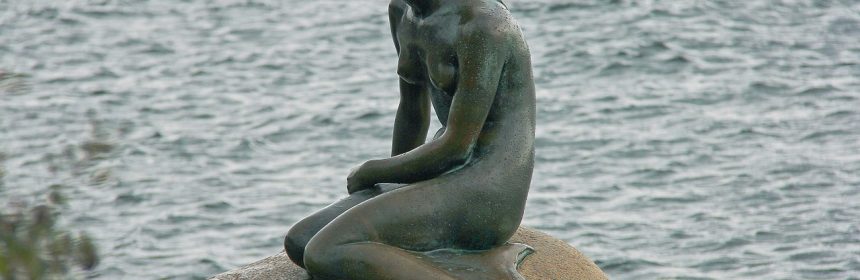

Dalle prime sirene rapaci all’episodio di Ulisse e le Sirene nell’Odissea, al Cratilo di Platone alla fiaba “La Sirenetta” di Hans Christian Andersen. “Eravamo quasi donne / nel poco che mancava / lucertole, uccelli, meduse, / tempeste, / orsi e serpenti”. Chi è la Sirena?

Dalle prime sirene rapaci all’episodio di Ulisse e le Sirene nell’Odissea, al Cratilo di Platone alla fiaba “La Sirenetta” di Hans Christian Andersen. “Eravamo quasi donne / nel poco che mancava / lucertole, uccelli, meduse, / tempeste, / orsi e serpenti”. Chi è la Sirena?

I suoi ritratti muliebri navigano nel tempo. Quale criterio di scelta ha adottato per navigare attraverso i secoli?

I suoi ritratti muliebri navigano nel tempo. Quale criterio di scelta ha adottato per navigare attraverso i secoli?

Il 2021 celebra il settecentesimo anniversario della morte di Dante in maniera notevolmente articolata e corale, escludendo barriere tra le discipline artistiche e non. Cosa ha rappresentato ed ancora oggi rappresenta Dante?

Il 2021 celebra il settecentesimo anniversario della morte di Dante in maniera notevolmente articolata e corale, escludendo barriere tra le discipline artistiche e non. Cosa ha rappresentato ed ancora oggi rappresenta Dante?

“Terra di Trabocchi, piccolo itinerario emozionale lungo la Costa dei Trabocchi” è la narrazione di un viaggio. Può costituire oggetto di riflessione il viaggio intimo, giustappunto “emozionale”, laddove la realtà tecnologica in cui siamo immersi ci impone di non passare inosservati, puntando proprio sul dato noto e visibile?

“Terra di Trabocchi, piccolo itinerario emozionale lungo la Costa dei Trabocchi” è la narrazione di un viaggio. Può costituire oggetto di riflessione il viaggio intimo, giustappunto “emozionale”, laddove la realtà tecnologica in cui siamo immersi ci impone di non passare inosservati, puntando proprio sul dato noto e visibile?

Un suggestivo viaggio iniziato, con “I numeri primi”, attraverso la matematica per scoprire e conoscere le sue sfide più avvincenti e i grandi pensatori che hanno contribuito alla sua evoluzione. Hanno collaborato alla realizzazione della collana esperti divulgatori con i quali si può scoprire una materia per molti “ostica” rendendo facili e comprensibili le sue principali teorie.

Un suggestivo viaggio iniziato, con “I numeri primi”, attraverso la matematica per scoprire e conoscere le sue sfide più avvincenti e i grandi pensatori che hanno contribuito alla sua evoluzione. Hanno collaborato alla realizzazione della collana esperti divulgatori con i quali si può scoprire una materia per molti “ostica” rendendo facili e comprensibili le sue principali teorie.