Tra canali mainstream, satellitari e Web, si registra un pullulare di delitti che divengono telenovele, dettagli eccessivi, skyline alla CSI, inchieste pseudo-giornalistiche, cacce all’assassino. Barbara D’Urso e la “tv del dolore” e l’ISIS divulgatore di terrorismo sono polarità distanti altresì, Lei scrive, legature di una medesima rete che ci muove a vivere un modello di Male incessantemente de-simbolizzato, de-storicizzato, in un impianto mediatico dove si valutano più le messinscene raccapriccianti, le drammaturgie banali, le collere da boudoir ed i romanticismi precotti che non la filiera delle ragioni di un dilemma, la loro politicizzazione, la nostra responsabilità.

Quali osservazioni può offrire a tal proposito?

Quando Gilles Lipovetsky ci vuole spiegare la fase III del Capitalismo, quella dell’uomo al massimo grado di consumerismo e isolazionismo individualista, ci dice: “Tutto accade come se, da ora in poi, il consumo funzionasse come un impero, senza tempi morti e senza confini”. Ecco, la vita, de-simbolizzata, de-socializzata nei suoi legami comunitari forti, de-conflittualizzata si trasferisce armi e bagagli nelle sue effervescenze mediatiche, nel personalismo del mordi e fuggi, dell’usa e getta, nelle accelerazioni frenetiche di ciò che va comprato e sentito intimamente, nelle taglie su misura che di ogni bene e servizio – e stato dell’anima – la Grande Sartoria del Tele-Capitalismo sforbicia, abbozza, delinea. E allora perché stupirsi se, in corrispondenza di un mondo che in pochi decenni ha slatentizzato cataclismi, rischi ambientali, guerre, terrorismi, crack informatici e bancari, virus e pandemie, città inabitabili e paranoie inconsce, questi stessi ingredienti di una civiltà nettamente al tramonto, diventino combustibile permanente di un sistema mediatico che contrabbanda fosforescenze per consapevolezza, postverità per informazione, barbarie imbellettata (per dirla alla Balandier) per rivolte popolari?

Lei scrive: “Nell’ostentazione e nell’iper-radiografia delle lacrime e delle tribolazioni altrui, la televisione non rimanda un pensiero recondito né un ipertesto fenomenologicamente avveduto, né un vero tessuto narrativo. Ma solo lo choc emotivo dello spettatore come messa in scena di una partecipazione, più o meno vergognosa, più o meno impaurita o schifata.” Come distaccarsi da siffatto vicolo cieco imboccato dai mezzi di comunicazione?

Il nesso che lega emozioni e comunicazione è di particolare attualità oggigiorno, soprattutto per quanto riguarda le giovani generazioni. Fino a qualche decennio fa la crescita affettiva, psicologica, relazionale degli individui – e degli adolescenti in particolar modo – era costruita in base all’operato di precise agenzie sociali: la famiglia, la scuola, le strutture di tempo libero, i partiti, i contesti produttivi, mentre i media e la televisione erano considerati “satellitari” rispetto al nucleo identitario, e senza particolari interferenze con la vita reale. Oggi il rovesciamento è totale e si corre il rischio di ri-alfabetizzare la sfera comunitaria, intersoggettiva, oltre che i propri percorsi evolutivi, solo in funzione di tastiere, algoritmi, app e click compulsivi, per non parlare di informazione manipolata e reality show a ogni pié sospinto.

Mai come oggi serve una santa alleanza di menti fervide e on omologate, capaci di offrire strumenti di decostruzione e comprensione di tutti gli “specchi” della televisione e della Rete che ci assorbono, mobilitano e “ustionano” ogni giorno, nel tentativo di riportare questi ultimi alla loro missione iniziale: creare una polifonia di voci e differenze, sapere “davvero” cosa accade nel mondo, potenziare l’Umano, risvegliare le coscienze e non affossarle nella Grande Barbarie della banalità e della ripetizione.

I suoi accurati studi fanno luce su quell’oscenità sostituitasi alla pornografia. Cos’intende per oscenità? Contro chi e cosa dirige il suo j’accuse?

L’Osceno oggi non ha più nulla a che fare con un’attribuzione di tipo morale, se per morale intendiamo il senso dello scandalo, del peccato, della riprovazione verso il “rimosso”. L’Osceno è bonifica totale del senso, cooptazione e incapsulamento del reale in una Macchina mondiale che replica i suoi effetti secondo ratio e linguaggi quasi totalmente improntati alla monetarizzazione degli automatismi e alla perdita di ogni senso critico. Baudrillard diceva: “Senza l’arbitrarietà del segno niente funzione differenziale, né linguaggio, né dimensione simbolica. Il segno, cessando di essere segno, ridiventa cosa fra le cose. Cioè di una necessità totale o di una contingenza assoluta. Senza instanziazione del senso da parte del segno, non resta che il fanatismo della lingua – quel fanatismo che Rafael Sanchez Ferlosio definisce “un’infiammazione assolutista del significante””. Ecco, noi bruciamo mediaticamente di spasmi e di flash, di ardori e fuochi fatui, ma la la contemporanea secessione delle cose dal mondo delle cose e del segno dal servigio dell’implorazione verso le cose stesse, rende il mondo granitico e non decrittabile.

Fa bene a fare un chiaro riferimento a una antropologia scheggiata, dilazionata, dilapidata. Oggi siamo di fronte a un’individualità-patchwork, sabbiosa e ultraspiata, decostruita e messa a profitto, modulare e trasferibile come una moneta vivente di volgare conio, all’interno della cui griglia corriamo il rischio non solo di rimanere impigliati permanentemente, alienandoci dal suolo reale della vita, ma di essere utili solo come data-double, come doppione di noi stessi, scaffale statistico e granulare di gusti, scelte, desideri, tendenze, informazioni private, radici etniche, pensieri scritti, da estrarre come marmo da una cava, da ricomporre nel Gran Laboratorio dei mercati incrociati, da smistare al miglior offerente – multinazionale commerciale, manipolatore dell’opinione pubblica o agenzia di Intelligence che sia. Ricomporre, evitare il naufragio particellare del nostro essere, asciugare la dispersione del senso, coagulare azioni e scopi, ritrovare fermezza e cura nel sé e nel noi: queste le coordinate di una nuova sintassi dello stare al mondo.

Moltissimi format televisivi e non solo propongono la paura quale tema trainante. Perché?

La paura è una scena madre della nostra condizione umana: ne son piene le tragedie greche, il teatro, la storia, le spirali millenarie del nostro pensiero e del nostro interrogarci su chi siamo e da dove veniamo, ovvero il sale della filosofia. Come le dicevo nella prima risposta, oggi più che mai la paura, l’insicurezza, la preoccupazione per la nostra incolumità, individuale e collettiva, si intersecano perfettamente con un sostrato storico che alimenta tutto questo. Se pochi decenni fa il grande attrattore era la sessualità, dopo decenni di conservatorismo e di strapotere cattolico, oggi lo è senz’altro il dubbio sul nostro futuro immediato, con un carico di ombre e di angosce senza precedenti nel recente passato. Ma il punto è “come” affrontiamo questo gorgo di fragilità e di frantumazione di vecchie rassicuranti strutture comunitarie, se con gli strumenti della razionalità e della politica trasformatrice o, non piuttosto, con una sciocca suspense televisiva usata per fini manipolatori e mercantili, che si presta come “software” editoriale alla nostra impressionabilità, ci intasa di affanni e verosimiglianze, e corse a perdifiato, corrispondendo esattamente a quello che vediamo ogni giorno in tanti programmacci televisivi che dal pomeriggio invadono le nostre case di boschetti e ammazzamenti, di donne scomparse e di mezzi teoremi giudiziari, di musichette alla Dario Argento e di fantasmi in formalina, e su cui spicca l’orrida docenza di conduttrici televisive come Barbara D’Urso e Maria De Filippi, portatrici sane, purtroppo, di uno pseudo-giornalismo e di un patetismo cenciosi e voyeuristici, ignobili e insignificanti. Io penso che la vera sfida inaggirabile sia questa.

Carmine Castoro, filosofo della comunicazione, giornalista professionista, è stato collaboratore e inviato per quotidiani e magazine nazionali. Come autore televisivo ha firmato numerosi programmi per il palinsesto notturno della RAI e per canali Sky. E’ Professore incaricato di: Media Perception Analysis alla Link Campus University di Roma; Sociologia criminale e della devianza e Antropologia filosofica a Criminologia all’Università UCM United Campus of Malta; Intelligence nelle Telecomunicazioni ai Master di Criminologia e Psicologia investigativa all’università di Foggia. Collabora con Semiotica dei media e Filosofia del Linguaggio all’università di Bari. Collabora con Estetica dei media all’università di Varese. Fra le sue opere: “Crash Tv. Filosofia dell’odio televisivo” (2009), “Maria De Filippi ti odio. Per un’ecologia dell’immaginario televisivo” (2012), “Filosofia dell’Osceno televisivo. Pratiche dell’odio contro la tv del nulla” (2013). “Clinica della tv. I dieci virus del Tele-Capitalismo” (2015). “I ” (2017). E’ stato visiting professor alle università di Modena, Pontificia di Napoli, Roma La Sapienza, Roma Tre, e all’Accademia di Belle Arti di Brera. Negli ultimi anni ha collaborato in Cultura con il portale-tv del Messaggero e l’Unità. Si è occupato di filosofia e media per la rivistadiscienzesociali.it e per democratica.com. Attualmente per i quotidiani nazionali La Notizia e Quotidiano del Sud.

” (2017). E’ stato visiting professor alle università di Modena, Pontificia di Napoli, Roma La Sapienza, Roma Tre, e all’Accademia di Belle Arti di Brera. Negli ultimi anni ha collaborato in Cultura con il portale-tv del Messaggero e l’Unità. Si è occupato di filosofia e media per la rivistadiscienzesociali.it e per democratica.com. Attualmente per i quotidiani nazionali La Notizia e Quotidiano del Sud.

Ne riportiamo qui di seguito alcuni, sorta d’amarissimo epitaffio, che stigmatizzano, attoniti, impietose efferatezze belliche, rimettendone agli artefici interamente le responsabilità.

Ne riportiamo qui di seguito alcuni, sorta d’amarissimo epitaffio, che stigmatizzano, attoniti, impietose efferatezze belliche, rimettendone agli artefici interamente le responsabilità.

esentato nelle sue seppur trascurate novelle dalla critica. Il tentativo di giustificare da parte di Di Giacomo la pur sempre connivente bellezza dei napoletani fu il tormentone del poeta; egli stesso nel romanzo è rappresentato come un uomo che rifugge il panorama partenopeo, se ne nasconde, se ne sente in colpa, dicendo di averlo rubato nella forma di un garofano, fino alla fobia per una prospettiva della città che fa di lui un gran sacerdote se non addirittura il Dio incompreso del suo giardino e delle sue creature che ora si dimenano dionisiache nelle sue novelle, ora nelle sue poesie in un desiderio apollineo.

esentato nelle sue seppur trascurate novelle dalla critica. Il tentativo di giustificare da parte di Di Giacomo la pur sempre connivente bellezza dei napoletani fu il tormentone del poeta; egli stesso nel romanzo è rappresentato come un uomo che rifugge il panorama partenopeo, se ne nasconde, se ne sente in colpa, dicendo di averlo rubato nella forma di un garofano, fino alla fobia per una prospettiva della città che fa di lui un gran sacerdote se non addirittura il Dio incompreso del suo giardino e delle sue creature che ora si dimenano dionisiache nelle sue novelle, ora nelle sue poesie in un desiderio apollineo.

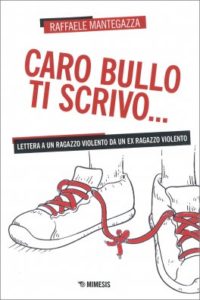

fondamentale, la modellizzazione del proprio corpo su modelli imposti dalla moda o dal sistema mediatico spesso si associa al body shaming creando una vera e propria vergogna di sé, un non apprezzamento del proprio corpo che può arrivare in casi estremi, fino all’auto annientamento, all’autolesionismo. Ovviamente anche in questo caso occorre distinguere tra vittima e carnefice, ma occorre anche ricordare che chi attacca il corpo dell’altro dimostra una fragilità nei rapporti con il suo proprio corpo, dimostra di non star bene con se stesso, sentimento che viene negato attraverso lo star male dell’altro.

fondamentale, la modellizzazione del proprio corpo su modelli imposti dalla moda o dal sistema mediatico spesso si associa al body shaming creando una vera e propria vergogna di sé, un non apprezzamento del proprio corpo che può arrivare in casi estremi, fino all’auto annientamento, all’autolesionismo. Ovviamente anche in questo caso occorre distinguere tra vittima e carnefice, ma occorre anche ricordare che chi attacca il corpo dell’altro dimostra una fragilità nei rapporti con il suo proprio corpo, dimostra di non star bene con se stesso, sentimento che viene negato attraverso lo star male dell’altro.

Vecchi è stato definito come uno “spettacolo di circo”. E’ un’attribuzione affascinante ancorché anomala per un’opera letteraria.

Vecchi è stato definito come uno “spettacolo di circo”. E’ un’attribuzione affascinante ancorché anomala per un’opera letteraria.