La ricerca condotta da Chiara Pasanisi sulla recitazione del repertorio classico nei teatri en plein air del secondo Novecento italiano e sul concetto di teatro all’Antica italiana rappresenta un contributo fondamentale e imprescindibile nell’ambito degli studi teatrali. L’analisi proposta si distingue non solo per la combinazione di rigore metodologico e profondità storica, ma anche per un approccio interdisciplinare sofisticato, che esplora le pratiche teatrali come strumenti attraverso cui interrogare le dinamiche sociali, culturali e storiche del contesto italiano.

L’intento della studiosa è quello di analizzare non semplicemente un fenomeno performativo, ma piuttosto un insieme complesso di pratiche sceniche, tradizioni culturali e riflessioni teoriche, utilizzando il teatro come medium per interrogarsi sulla memoria collettiva, sul senso della tradizione e sulla rielaborazione estetica e ideologica del passato.

Pasanisi si distingue per il suo approccio innovativo nell’analisi delle dinamiche performative italiane. La sua metodologia si avvale non solo di fonti teatrali, ma anche di un’analisi storica, sociologica, filosofica e antropologica per comprendere i complessi rapporti tra performance, spazio e memoria. Tale approccio interdisciplinare emerge chiaramente nelle sue pubblicazioni, dove ogni fenomeno teatrale viene indagato come manifestazione sociale, culturale e politica, con radici storiche profonde e una capacità unica di risignificarsi nei contesti contemporanei.

Nel suo lavoro, la studiosa mostra una particolare attenzione per il modo in cui la performance diviene un “luogo performativo” dove si confrontano passato e presente, costruendo esperienze sia individuali che collettive. Attraverso questo approccio, emerge un’analisi critica, capace di cogliere le tensioni, i dialoghi e le dissonanze che caratterizzano la memoria culturale italiana e il teatro come strumento simbolico per l’interpretazione e la risignificazione dei processi storici.

Come ha dichiarato in una delle sue analisi più note:

“La scena è uno spazio simbolico, ma anche materiale, dove la storia si scontra con la memoria, e dove l’innovazione nasce dall’intersezione di tradizione e rielaborazione contemporanea”.

Uno dei pilastri della ricerca è l’analisi del teatro all’Antica italiana, un concetto originariamente sviluppato da Sergio Tofano ma reinterpretato e approfondito da Pasanisi con una prospettiva critica originale. Questo approccio analitico non si limita a considerare il teatro all’antica come una mera pratica conservativa o come un tentativo di riproporre vecchi schemi performativi, ma lo definisce piuttosto come una pratica dinamica, in costante evoluzione e risignificazione.

Si esplora come il teatro all’Antica sia una metodologia artistica e simbolica che riflette la tensione tra memoria, trasformazione e innovazione. L’analisi mette in luce come esso sia profondamente ancorato nella storia italiana ma allo stesso tempo capace di risignificarsi per rispondere alle esigenze culturali e sociali della modernità.

Pasansisi scrive a questo riguardo:

“Il teatro all’Antica italiana è un dispositivo culturale, dove il repertorio classico e la memoria storica si intrecciano con le esigenze performative di un presente in continuo mutamento”.

Con questa osservazione, Pasanisi sottolinea come il teatro non sia una pratica statica, ma un dispositivo capace di mutare e adattarsi grazie al dialogo con il contesto e all’apporto creativo degli interpreti e dei registi.

Un altro elemento cruciale della riflessione è il dialogo continuo e complesso tra teatro antico e teatro contemporaneo, un dialogo che permette di comprendere come la memoria storica e la tradizione possano essere costantemente rielaborate attraverso gli strumenti performativi.

Il teatro antico, con le sue strutture simboliche, le sue trame mitologiche e i suoi archetipi narrativi, rappresenta la base fondamentale del repertorio classico, un patrimonio analizzato non come un residuo immobile, ma come un elemento dinamico attraverso il quale l’uomo moderno si interroga sulla propria esistenza, sulla propria società e sulla propria storia. Il teatro antico funge da specchio collettivo in cui l’uomo si riconosce, con le sue aspirazioni, le sue contraddizioni ed i suoi dubbi.

Nel contempo, il teatro contemporaneo, con il suo linguaggio innovativo e la sua capacità di sperimentare nuove forme performative, rappresenta l’evoluzione e la reinterpretazione della memoria storica. Pasanisi osserva come il teatro contemporaneo si ponga in dialogo con il passato attraverso un linguaggio che non è mai statico ma sempre in movimento, una pratica estetica in cui il repertorio classico viene reinterpretato ed adattato alle esigenze culturali del presente.

Questo colloquio tra antico e moderno non è mai un semplice ritorno alle origini o “un’operazione nostalgia”, bensì un tentativo di creare connessioni, di interrogarsi sui simboli e sulle domande universali che il teatro può porre. Il contemporaneo riscopre l’antico attraverso una pratica performativa che non è una mera citazione, ma una trasformazione che coinvolge spazi, linguaggi e significati diversi.

Pasansisi scrive a questo riguardo:

“Il teatro contemporaneo riattiva l’antico non come memoria fossilizzata, ma come strumento creativo capace di interrogarsi sulle domande del presente e di risignificare il senso della tradizione”.

Questo approccio sottolinea come il teatro sia un ponte culturale, un dispositivo dinamico capace di tradurre il passato nel presente e di riflettere sulle dinamiche storiche e sociali in modo critico e rielaborato.

La prospettiva di Chiara Pasanisi rappresenta una pietra miliare per comprendere le dinamiche della recitazione e della tradizione teatrale italiana. Il suo approccio interdisciplinare, combinato con un’analisi storica rigorosa e un’interpretazione innovativa, offre uno strumento potente per esplorare le connessioni tra memoria, spazio e performance.

Pasanisi esplora non solo il rapporto fra antico e moderno, ma anche l’evoluzione del teatro stesso come dispositivo culturale in conversazione con la storia, l’identità e le dinamiche sociali. La sua analisi ci invita a comprendere il teatro non come un’entità statica, ma come un processo creativo, un dispositivo simbolico e performativo che risponde alle esigenze culturali e storiche del presente.

L’eredità culturale dell’antico diventa, grazie a questa ricerca, un linguaggio vivo, vitale ed in continua trasformazione, capace di far emergere nuove esperienze estetiche, nuovi spazi e nuove memorie.

Giuseppina Capone

Si è tenuta martedì 14 gennaio presso la Sala “Mario Borrelli” della Fondazione Casa dello Scugnizzo a Napoli la presentazione del libro del giornalista e scrittore Nico Pirozzi “Italiani imperfetti. Storie ritrovate di una famiglia di Ebrei napoletani”, organizzata dalla Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus, dall’Associazione Culturale Napoli è, dall’Associazione Memoriæ – Museo della Shoah, dalla Zona 1 dei Leo, Distretto 108 Ya Lions International.

Si è tenuta martedì 14 gennaio presso la Sala “Mario Borrelli” della Fondazione Casa dello Scugnizzo a Napoli la presentazione del libro del giornalista e scrittore Nico Pirozzi “Italiani imperfetti. Storie ritrovate di una famiglia di Ebrei napoletani”, organizzata dalla Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus, dall’Associazione Culturale Napoli è, dall’Associazione Memoriæ – Museo della Shoah, dalla Zona 1 dei Leo, Distretto 108 Ya Lions International. Sono intervenuti all’iniziativa: Avv. Roberto Marino, Presidente Municipalità 2 Comune di Napoli; Prof. Concetta De Iuliis, Assessore all’Istruzione Municipalità 2 Comune di Napoli; Dott.ssa Valeria Vitale, Presidente Commissione Scuola Municipalità 2 Comune di Napoli; Immacolata Raiano, Presidente Commissione Politiche Sociali Municipalità 2 Comune di Napoli; Dott. Francesco Polio, Presidente Leo Zona 1 – Presidente Leo Club Napoli Svevo Distretto 108 Ya Lions International e Consigliere della Municipalità 2; Dott.ssa Assunta Landri, Psicologa-Psicoterapeuta.

Sono intervenuti all’iniziativa: Avv. Roberto Marino, Presidente Municipalità 2 Comune di Napoli; Prof. Concetta De Iuliis, Assessore all’Istruzione Municipalità 2 Comune di Napoli; Dott.ssa Valeria Vitale, Presidente Commissione Scuola Municipalità 2 Comune di Napoli; Immacolata Raiano, Presidente Commissione Politiche Sociali Municipalità 2 Comune di Napoli; Dott. Francesco Polio, Presidente Leo Zona 1 – Presidente Leo Club Napoli Svevo Distretto 108 Ya Lions International e Consigliere della Municipalità 2; Dott.ssa Assunta Landri, Psicologa-Psicoterapeuta.

Grande è stata l’interazione e la partecipazione dei presenti in sala.

Grande è stata l’interazione e la partecipazione dei presenti in sala. La loro tragica e beffarda storia non è solo quella di tre generazioni spezzate dalle politiche di sterminio del popolo ebraico, di cui la Repubblica Sociale fondata da Mussolini sulla riva del lago di Garda fu attiva protagonista, ma anche quella della piccola Comunità partenopea che solo per una fortuita serie di coincidenze non ebbe a conoscere il lugubre significato della locuzione tedesca Endlösungder Judenfrage (soluzione finale della questione ebraica). Da sfondo ad una storia di ordinaria quotidianità, che nel giro di appena cinque anni si trasformerà in tragedia per tre famiglie (Procaccia, Pacifici e Molco), c’è la Napoli del ventennio nero, della guerra e dei bombardamenti a tappeto. Ma anche quell’Italia che si è sempre rifiutata di fare i conti con il proprio passato, lasciandoci in eredità una narrazione falsa e fuorviante, che – salvo rare eccezioni – ha ben poco in comune con la realtà dei fatti”. È questo il filo conduttore del libro scritto dal giornalista Nico Pirozzi.

La loro tragica e beffarda storia non è solo quella di tre generazioni spezzate dalle politiche di sterminio del popolo ebraico, di cui la Repubblica Sociale fondata da Mussolini sulla riva del lago di Garda fu attiva protagonista, ma anche quella della piccola Comunità partenopea che solo per una fortuita serie di coincidenze non ebbe a conoscere il lugubre significato della locuzione tedesca Endlösungder Judenfrage (soluzione finale della questione ebraica). Da sfondo ad una storia di ordinaria quotidianità, che nel giro di appena cinque anni si trasformerà in tragedia per tre famiglie (Procaccia, Pacifici e Molco), c’è la Napoli del ventennio nero, della guerra e dei bombardamenti a tappeto. Ma anche quell’Italia che si è sempre rifiutata di fare i conti con il proprio passato, lasciandoci in eredità una narrazione falsa e fuorviante, che – salvo rare eccezioni – ha ben poco in comune con la realtà dei fatti”. È questo il filo conduttore del libro scritto dal giornalista Nico Pirozzi.

E’ stato sottoscritto il 10 dicembre a Napoli il protocollo d’intesa tra il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), con Ente capofila Gesco Società Cooperativa Sociale, gestore dei servizi Socio-Formativo-Educativo presso l’Istituto Regionale Paolo Colosimo rappresentato da Giuseppe Pennacchio e il Governatore dei Lions International Distretto 108 YA Tommaso Di Napoli.

E’ stato sottoscritto il 10 dicembre a Napoli il protocollo d’intesa tra il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), con Ente capofila Gesco Società Cooperativa Sociale, gestore dei servizi Socio-Formativo-Educativo presso l’Istituto Regionale Paolo Colosimo rappresentato da Giuseppe Pennacchio e il Governatore dei Lions International Distretto 108 YA Tommaso Di Napoli. Nel protocollo il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), con Ente capofila Gesco Società Cooperativa Sociale, gestore dei servizi Socio-Formativo-Educativo presso l’Istituto Regionale Paolo Colosimo e i Lions International Distretto 108 Ya stabiliscono di avviare percorsi di collaborazione volti a promuovere, valorizzare e supportare attività riguardanti, in particolare, le seguenti azioni: promuovere la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità; la formazione e l’inclusione sociale delle persone con disabilità; l’individuazione, la promozione e la valorizzazione di percorsi di inclusione nelle comunità locali; la divulgazione di buone pratiche territoriali inerenti la disabilità attraverso gli strumenti informativi; la realizzazione di tavole rotonde, workshop, percorsi formativi e informativi su temi afferenti la disabilità, per la promozione di una cultura dell’accoglienza e della solidarietà verso i più deboli e bisognose per l’abbattimento di barriere culturali e sociali legate alla disabilità; la realizzazione di Progetti comuni per lo sviluppo delle abilità delle persone disabili e per la loro attiva partecipazione alla vita sociale, culturale ed artistica delle comunità; la collaborazione con Istituzioni ed Associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche al fine di sollecitare eventuali interventi legislativi.

Nel protocollo il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), con Ente capofila Gesco Società Cooperativa Sociale, gestore dei servizi Socio-Formativo-Educativo presso l’Istituto Regionale Paolo Colosimo e i Lions International Distretto 108 Ya stabiliscono di avviare percorsi di collaborazione volti a promuovere, valorizzare e supportare attività riguardanti, in particolare, le seguenti azioni: promuovere la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità; la formazione e l’inclusione sociale delle persone con disabilità; l’individuazione, la promozione e la valorizzazione di percorsi di inclusione nelle comunità locali; la divulgazione di buone pratiche territoriali inerenti la disabilità attraverso gli strumenti informativi; la realizzazione di tavole rotonde, workshop, percorsi formativi e informativi su temi afferenti la disabilità, per la promozione di una cultura dell’accoglienza e della solidarietà verso i più deboli e bisognose per l’abbattimento di barriere culturali e sociali legate alla disabilità; la realizzazione di Progetti comuni per lo sviluppo delle abilità delle persone disabili e per la loro attiva partecipazione alla vita sociale, culturale ed artistica delle comunità; la collaborazione con Istituzioni ed Associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche al fine di sollecitare eventuali interventi legislativi.

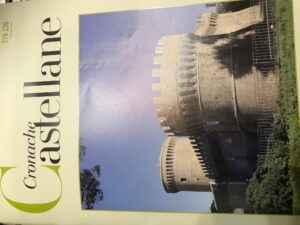

Nel numero 219-220 di Cronache Castellane la rivista dell’Istituto Italiano dei Castelli oltre agli interessanti resoconti delle attività delle Sezioni presenti nelle regioni d’Italia, gli appassionati possono approfondire leggendo l’articolo di Gianfranco Rocculi dal titolo “Castelli ed araldica” il forte dell’Aquila e le vicende dell’imperatore Carlo V d’Asburgo. Il forte dell’Aquila fu edificato su preesistenti strutture difensive medioevali ad opera dell’architetto militare Pirro Luigi Scrivà. I lavori iniziarono nel 1543 ma l’architetto non ne vide la conclusione. Ma non diciamo di più per stimolare la lettura dell’interessante testo.

Nel numero 219-220 di Cronache Castellane la rivista dell’Istituto Italiano dei Castelli oltre agli interessanti resoconti delle attività delle Sezioni presenti nelle regioni d’Italia, gli appassionati possono approfondire leggendo l’articolo di Gianfranco Rocculi dal titolo “Castelli ed araldica” il forte dell’Aquila e le vicende dell’imperatore Carlo V d’Asburgo. Il forte dell’Aquila fu edificato su preesistenti strutture difensive medioevali ad opera dell’architetto militare Pirro Luigi Scrivà. I lavori iniziarono nel 1543 ma l’architetto non ne vide la conclusione. Ma non diciamo di più per stimolare la lettura dell’interessante testo.