Ippocrate, autore del celebre giuramento e padre della medicina occidentale: perché ha scelto di srotolare i fili della vita del maestro di Kōs?

Ippocrate, autore del celebre giuramento e padre della medicina occidentale: perché ha scelto di srotolare i fili della vita del maestro di Kōs?

Ho svolto per molti anni la professione odontoiatrica, ho avuta una lunga frequentazione universitaria e ospedaliera, e un mio studio privato per lungo tempo. Nei miei anni di attività clinica ho avuto la fortuna di avere molte soddisfazioni e innumerevoli difficoltà, incontri più o meno positivi, riflessioni accorate sul mio lavoro. Ho attraversato a un certo punto della mia attività un momento difficile e confuso, non ero serena con la realtà che mi circondava, e trovavo che alcune situazioni cui il mio lavoro in quel momento mi induceva non fossero in sintonia con le mie pulsioni più profonde. Il nome di Ippocrate a volte riecheggiava nei miei pensieri, lo vivevo come un simbolo etico, avendo conosciuto le sue parole alte nel giuramento che ogni medico fa a inizio carriera; era dunque per me una specie di padre spirituale.

È stato allora che ho trovato le opere di arte medica di Ippocrate disponibili nel web, in particolare il Corpus Hippocraticum, compendio di tutte le opere attribuite a Ippocrate (a torto o a ragione) e raccolte da Émile Littré in: Hippocrate. Oeuvres Completes, Jean-Baptiste Baillière, 1839. All’inizio non avevo alcuna intenzione di scrittura, mi guidava solo la curiosità, e un’esigenza di ascolto, di pura lettura e meditazione. Cercavo forse conforto, e alcune risposte.

Dunque ho letto per esteso i suoi scritti e ho sviluppato, nei mesi, una strana amicizia a distanza con questo sapiente vissuto tanti secoli prima di me. Ho trovato sia il conforto sia le risposte che cercavo e in più l’ho sentito vicino, come se lo conoscessi personalmente. Volevo a quel punto cercare di trasmettere questa sensazione di protezione e di saggezza a chiunque altro ne sentisse la necessità. Per questo ho voluto dargli un volto, delle vicende, dei pensieri. È venuto tutto in modo molto naturale.

Va detto che i suoi trattati sono per la maggior parte di natura molto tecnica: parlano di febbri, di epidemie, di umori; di pozioni, unguenti, suffumigi; di antichi anestetici e manovre chirurgiche. Sono anche frammentari, spesso, e sibillini, per il gran numero di secoli che intercorrono tra noi e l’età greca classica durante la quale sono stati redatti.

Ma sentivo in essi una voce di fondo, riflessiva, attenta al paziente, rispettosa. Una voce che mi ha confortato e, infine, conquistato. Nel rispetto di un’ampia documentazione storica da me consultata, ma facendo uso – laddove possibile e necessario per mancanza di informazioni – della mia immaginazione, nel corso di circa un anno è nato il romanzo.

Ippocrate sfiora eventi storici grandiosi, penso alla politica periclea ed al conflitto peloponnesiaco: in che misura la Grecia del V sec. a.C. tange la sua narrazione?

L’età classica è un’epoca che mi è rimasta nel cuore fin dal liceo. La Grecia e Atene in quel momento storico rappresentavano il cuore della cultura occidentale. Ne ho sempre immaginato l’atmosfera, i mercati, i templi; i teatri, l’agorà. Il desiderio di partecipazione politica dei cittadini, di disquisizione filosofica, di condivisione delle conoscenze.

La bellezza era ovunque: l’architettura e le arti animavano le poleis; il Partenone era in costruzione sull’acropoli, un tempio inondato di luce; e poi il Pireo, le Lunghe Mura; e infine, il senso di pace: Atene e Sparta proprio allora avevano stipulato un trattato che auspicava trent’anni di non belligeranza e prosperità tra la Lega Delio-Attica e la Lega Peloponnesiaca.

Ippocrate da ragazzo ebbe modo di vedere la polis nel suo massimo splendore: vi era cultura, indagine, speculazione. Anche nelle zone più periferiche della civiltà ellenica vi era grande fermento culturale. Penso alle scuole filosofiche della Magna Grecia, ad esempio. Gli studiosi di quell’epoca osservavano la natura e il mondo animale, facevano congetture sull’essenza dell’universo, ma anche sulle malattie degli uomini. Alcmeone e Democede di Crotone, Empedocle e Acrone di Agrigento furono tra questi. Senza dimenticare Democrito, Parmenide di Elea, Zenone; la scuola Pitagorica tutta. Gli studiosi di Crotone e Agrigento dissezionavano gli animali, mentre i filosofi inserivano nelle nozioni mediche le loro ipotesi sugli elementi primordiali dell’universo: l’acqua, l’aria, il fuoco e la terra servivano a spiegare la composizione dei corpi così come quella del mondo.

È in questa temperie che si sviluppa la medicina di Ippocrate. Le vecchie cosmologie iniziavano a dare stimolo allo studio empirico dei fatti, a un atteggiamento che potremmo definire proto-scientifico.

È vero che Ippocrate ha vissuto la sua giovinezza agli antipodi di questa parte del mondo greco, e ha risentito soprattutto degli stimoli culturali della propria regione geografica, quella orientale: fu influenzato dalla scuola medica di Cnido, ad esempio, dove vi era un Asklepieion di grande tradizione, e queste furono le sue conoscenze iniziali, se pur reinterpretate e integrate in relazione alle pratiche della scuola di Kos, cui lui propriamente apparteneva; ma è vero anche che in un secondo momento della sua vita, Ippocrate iniziò a viaggiare. Dalle fonti è molto chiaro che fu un medico cosmopolita, se così si può dire, per i suoi tempi. Le basi della sua scienza erano profondamente correlate alla medicina egizia e medio-orientale, da cui ha traslato molte conoscenze; è ben noto che in età matura fosse divenuto un viaggiatore instancabile, e che fosse spesso ad Atene, in Magna Grecia, in Tracia, in Egitto. Viaggiò, curò gli infermi, insegnò e apprese in tutte le terre conosciute del bacino del mediterraneo; visitò regioni allora inospitali, come la Scizia, la Libia, le regioni interne all’Asia Minore. Dunque la sua cultura medico-scientifica era variegata, e frutto di numerosi contatti avuti anche ai margini o al di fuori del mondo greco.

Gli episodi storici di quel periodo sono molteplici, in quanto esso fu denso di avvenimenti e ricco di storiografi accurati, di cui conserviamo le cronache. Basti pensare a Erodoto e, meno fantasiosi e più essenziali, Tucidide e Senofonte.

Nel mio romanzo ho cercato di trasfondere molto di tutto ciò; il mio Ippocrate cresce nella sua piccola isola, apprendendo dal padre. Ma poi viaggia a lungo, incontra grandi personalità, ne assorbe i precetti e le riflessioni. La sua vita procede tra conquiste e grandi delusioni, come accade per ognuno di noi. Dalla sofferenza di alcuni eventi tragici forgerà la sua tenacia, il suo equilibrio, le sue incredibili capacità. Dal punto di vista della cornice storica, ho inserito molto di quell’epoca, sia come riferimenti alla situazione politica, sia a quella culturale; inoltre ho voluto introdurre anche un piccolo divertissement, un viaggio che Ippocrate ho immaginato abbia fatto al seguito dei Diecimila di Ciro. Questo episodio, di pura fantasia (benché nulla provi né vieti, per la coincidenza di tempi e luoghi), mi è stato funzionale per descrivere una svolta di pensiero cui il mio Ippocrate va incontro, in tarda età, smantellando l’ultimo pregiudizio che gli aveva impedito, fino ad allora, di realizzarsi appieno e divenire compiutamente sé stesso, come uomo e come medico.

Dunque nella narrazione ho evocato numerosi avvenimenti e circostanze dell’epoca, creando – questa è la mia speranza – un’ambientazione storica e filosofica il più possibile ricca e veritiera. Tutto questo però, ci tengo molto a dirlo, senza tediare il lettore con particolari nozionistici, bensì facendo sì che la temperie culturale, i fatti politici, l’architettura e la natura, gli eventi storici entrino come arabeschi a cornice di una favola.

Quali sono i testi che ha letto e consultato per redigere il suo romanzo?

La fonte principale che ho usato è il già citato Corpus Hippocraticum; in realtà, soltanto alcuni degli scritti in esso inclusi sono da ritenersi più certamente suoi, e su questi ho fatto una consultazione più serrata, basandovi l’intelaiatura filosofica del romanzo: Sull’antica medicina, Le arie, le acque, i luoghi, Il prognostico, Gli aforismi, Sul regime delle malattie acute, alcuni scritti di ortopedia (che trattano la riduzione delle fratture, delle lussazioni, la terapia delle ferite della testa), Il Giuramento.

Nella parte introduttiva di tale raccolta del Littré si tratta a lungo anche della vita di Ippocrate, delle sue teorie e dei suoi maestri, riportando in modo critico le informazioni a suo riguardo che ci vengono fornite dalle tre biografie esistenti: quella di Sorano di Efeso, risalente al II secolo d.C.; quella contenuta nella Suda, un’enciclopedia storica del X secolo d.C. scritta in greco bizantino e riguardante il mondo antico del bacino del mediterraneo; quella di Giovanni Tzetzes, un filologo bizantino vissuto nel XII secolo d.C.. Questi storici pongono le loro fonti in autori ancora precedenti: Eratostene, Ferecide, Apollodoro, Ario di Tarso, Sorano di Kos, Istomaco e Andreas.

Per la ricostruzione geografica e storica mi sono aiutata con i seguenti testi i quali, benché successivi, mi hanno dato un’idea abbastanza fedele della natura e delle vicende del periodo storico di cui dovevo narrare:

la Biblioteca storica di Diodoro Siculo (frammenti, I sec a.C.)

la Periegesi della Grecia di Pausania (II sec d.C.)

la Geografia di Strabone (14-23 d.C.)

Inoltre ho attinto informazioni da alcuni testi classici e intramontabili, ricchissimi di dettagli e di episodi, più o meno veritieri, che mi hanno aiutata a entrare pienamente nello spirito dell’epoca:

Esiodo: Le opere e i giorni

Erodoto: Le storie

Tucidide: La guerra del Peloponneso

Senofonte: Anabasi

Infine, vi è una parte finale del libro in cui Ippocrate giungerà in Egitto, in visita a un collega e maestro, un sacerdote di Sekhmet che dirige la Casa della vita di Memphis. Tutte le nozioni di medicina egizia cui si fa riferimento in questa parte e anche altrove le ho tratte dai Papiri di Smith e di Ebers.

In particolare ho consultato il testo integrale del papiro Edwin Smith, che ho trovato disponibile per intero, traslitterato e tradotto in inglese, ad opera della University of Chicago Oriental Institute Publication. Si tratta di un testo scritto in ieratico, datato al 1650 a.C., ma secondo alcuni storici trascritto e rielaborato da un documento più antico, risalente al 2500-3000 a.C., che sarebbe addirittura opera del leggendario Imhotep; tale papiro è di contenuto principalmente chirurgico, e le informazioni in esso contenute, davvero sorprendenti, includono l’esame obiettivo, la diagnosi, il trattamento e la prognosi di numerose patologie (ferite della testa e del massiccio facciale; fratture cervicali, vertebrali, clavicolari, omerali; lussazioni articolari; tumori al seno), con speciale interesse per diverse tecniche operative e descrizioni anatomiche, ottenute anche nel corso dei processi di imbalsamazione e mummificazione dei cadaveri.

Ho letto inoltre su alcuni testi di medicina egizia numerosi frammenti tratti dal Papiro di Ebers (datato al 1550 a.C.), uno scritto immenso: basti pensare che l’originale misura più di 20 metri di lunghezza e trenta centimetri di larghezza e contiene 877 commi che descrivono numerose malattie in vari campi della medicina come l’oftalmologia, la ginecologia, la gastroenterologia, e le loro corrispondenti prescrizioni. Questo papiro include la prima relazione scritta sui tumori.

Lei è un medico ed una scrittrice: quale riflessione può offrirci circa il nesso tra cultura umanistica e cultura scientifica?

Sia la parola medico sia la parola scrittore sono definizioni troppo grandi per me. In ogni caso, ho sempre avuto grande amore per la medicina e la scienza, ma anche per la letteratura in ogni sua forma, e in modo precipuo per la filosofia. Quest’ultima disciplina, di carattere eminentemente speculativo per definizione, penso sia l’ambito che più compiutamente esprime il nesso tra i due versanti del pensiero umano: le discipline cosiddette umanistiche e quelle scientifiche.

Nell’antichità questi due regni erano molto più vicini tra loro. Ai tempi di Ippocrate – e così per lunghi secoli, fino a tutto il medioevo – lo stesso studioso era spesso medico, filosofo, poeta; a volte pittore, narratore, musicista. I numerosi Perí Physeos (Sulla natura) dei filosofi naturalisti presocratici erano opere che cercavano di cogliere l’essenza dell’universo, del mondo vegetale e animale, del corpo umano e delle sue malattie; l’acqua, l’aria, la terra e il fuoco erano i quattro elementi primordiali che servivano a spiegare la composizione dei corpi così come quella del mondo; opere eminentemente proto-scientifiche, che però erano scritte spesso in versi, avevano un’attitudine lirica dichiarata, a dimostrazione del sacro e del poetico che pervade l’esistenza di ogni essere vivente.

Leonardo da Vinci viene spesso citato per la sua genialità onnicomprensiva e circonferenziale (era inventore, ingegnere, esperto di anatomia ma anche scrittore e pittore) ma il suo non è un caso isolato. Le attitudini speculativa e creativa nell’antichità si mischiavano, traevano forza l’una dall’altra.

Poi è accaduto qualcosa, in particolare a partire dall’illuminismo e a seguire con la rivoluzione industriale e l’avvento della tecnologia, che ci ha abituati a pensare che la scienza e le materie umanistiche siano universi lontani, e che presuppongano atteggiamenti di pensiero opposti, tra loro inconciliabili. Il metodo scientifico proposto per primo da Galileo nel sedicesimo secolo introdusse la sperimentazione e il risultato ripetibile come unici elementi adatti a convalidare o confutare l’ipotesi dello scienziato, senza che nessuna sua opinione o pregiudizio potessero andarne a contaminare i risultati. E questo è senz’altro giusto e desiderabile, ma non esclude che lo scienziato possa far tesoro delle sue conoscenze e spingersi oltre, in altro ambito. Lo scienziato è tale solo se ha solide conoscenze acquisite, ma questa è condizione necessaria e non sufficiente per attuare nuove scoperte, per le quali serve un atto artistico d’intuizione. Albert Einstein ha saputo immaginare, quasi sognare dimensioni diverse spazio-temporali, prima di cercare le formule matematiche per dimostrarne la possibile esistenza. E così Stephen Hawking nelle sue teorie cosmologiche.

Il pregiudizio colpisce allo stesso modo le discipline umanistiche, e si pensa che per poter essere narratore o poeta basti la fantasia, o una presunta attitudine artistica o sensibilità specifica, allestita con qualche improvvisata nozione di espressione verbale che possa stupire il lettore. Ma questa, secondo la mia personale opinione chiaramente, trovo sia una grande bugia. Nelle discipline umanistiche la base dell’evolversi del letterato o del poeta risiede nell’applicazione, nella lettura, nella meditazione profonda di ciò che già è stato scritto e pensato; solo così un autore può ambire a dare a chi legge un messaggio ancora degno di questo nome. Non esiste creazione senza istruzione, senza familiarità intensa e affettuosa con i letterati e i poeti che ancora risuonano nell’aria; e, a saperla ascoltare, l’aria risuona di molte grida. Allo stesso modo in cui non esiste scoperta basata sul solo arido studio, senza essere benedetti dalla meraviglia dell’intuizione.

Anche per chi si avvicina come fruitore al prodotto culturale – sia esso letterario, filosofico, o scientifico – la condizione principe è quella dell’accoglienza: essere pronti a una frequentazione intima, prolungata, a un’intensa contemplazione dei contenuti, finché non si senta quello sgomento che si prova di fronte all’opera d’arte: sia essa la perfezione di una fuga di Bach o l’immagine delle interconnessioni tra masse stellari (che appaiono incredibilmente simili a quelle neuronali); sia essa un’immagine endocellulare presa al microscopio elettronico, o il verso di un poeta che scandagli i recessi dell’animo umano.

Ogni musicista è un grande matematico; ogni poeta frequenta quotidianamente l’infinito e l’eterno, ogni medico o biologo conosce il pulsare del miracolo della vita. È necessario poter essere pronti alla fatica, a un’intima ascesi, allo spavento della comprensione, prima di essere illuminati dall’intuizione.

Qual è il messaggio etico ippocrateo?

Ippocrate ha avuto molti meriti, primo tra tutti quello di essersi distaccato da una visione sacerdotale della medicina, e di aver dato origine alla scienza medica razionale dei popoli d’occidente; di aver perseguito la speculazione guidata dall’osservazione, dallo studio, dal ragionamento, di aver messo da parte rituali e superstizioni, di aver posto le basi di un seppure rudimentale metodo scientifico; di aver elaborato la teoria degli umori, della salute come equilibrio, della forza rigeneratrice della natura come prima alleata del terapeuta.

Entrando nello specifico dei suoi scritti, sicuramente le nozioni che ci ha trasmesso riguardo l’ortopedia, la riduzione delle fratture, la risoluzione delle lussazioni articolari hanno rivestito grande importanza per i medici che sono venuti dopo di lui; assolutamente innovativa inoltre la sua abitudine di tenere quello che ora definiremmo un diario clinico dove appuntava anamnesi, segni e sintomi alla prima visita, terapie somministrate, osservazioni nei giorni delle successive visite, che svolgeva con attenta sollecitudine; è così che nasce il primo abbozzo di cartella clinica, che è ancora oggi lo strumento base di osservazione e monitoraggio del paziente, di formulazione di diagnosi integrate, di monitoraggi puntuali dell’andamento terapeutico, di prognosi ragionate, di raccolta dati a scopo statistico e di ricerca.

Ippocrate inoltre fu tra i primi a considerare lo stile di vita del malato come uno degli elementi chiave per comprendere la causa del malanno e per sconfiggerlo. Fu il primo a osservare, accanto agli elementi dietetici, anche quelli atmosferici, psicologici e persino sociali del paziente, con un’ampiezza di vedute che ci ha lasciato intuizioni moderne e grandi insegnamenti.

Ma quello che più sorprende ed emoziona, a mio avviso, sono proprio gli scritti etici di Ippocrate, in cui egli dà disposizioni di comportamento. Nel romanzo le sue parole vengono a volte riportate testualmente:

«Quando voi dovete visitate il malato … sappiate prima di entrare cosa si deve fare; poiché molti casi necessitano non di ragionamento, ma di un intervento caritatevole […] Entrando, ricordatevi la maniera di sedersi, la riservatezza, l’abbigliamento, l’austerità, la brevità del linguaggio, il sangue freddo che non si confonde, la diligenza verso il malato, la cura, la risposta alle obiezioni, il mantenimento della calma nelle confusioni che sopraggiungono…».

Tali precetti di condotta toccano la punta più elevata nel Giuramento, con cui il libro si chiude e sul quale ogni medico ancora oggi fa la sua dichiarazione d’intenti a inizio professione: un testo profondo, intriso di un rispetto per la persona e di un amore per la vita che somigliano ai migliori afflati etici e principi deontologici dell’epoca moderna.

Ippocrate dai suoi testi appare un ricercatore implacabile, ma anche un grande umanista, pieno d’ideali: è ben documentata l’avversione che Ippocrate avesse per la furbizia, la sua refrattarietà agli insegnamenti dei sofisti, alle superstizioni e ai rituali che inquinassero il rigore scientifico e la morale integrità.

In questo momento storico di pandemia, in questo clima ansioso, surreale, in cui alcuni minimizzano e altri vedono l’apocalisse, dalle parole alte di Ippocrate non può che venire un senso di equilibrio e di speranza, insieme alla sensazione che le difficoltà dell’essere umano di fronte a queste calamità siano sempre state molto simili. Non è difficile immaginare che lo stato d’animo di Ippocrate ad Atene, durante l’epidemia di peste contro la quale si trovò a combattere, e durante la quale morì lo stesso Pericle, fosse molto somigliante a quello dei nostri medici e infermieri in questo momento storico.

Gli scritti di Ippocrate ci restituiscono uno studioso ostinato, strenuo nel combattere il male degli altri, fino a mettere in pericolo la sua stessa incolumità; un guaritore tormentato dalla purezza, non disposto a barattare in alcun modo la propria integrità.

I principi etici di Ippocrate che ho potuto riscontrare nel giuramento e in alcuni passaggi di altri suoi scritti sono espressi senza retorica ma in semplici precetti che egli rivolge ai colleghi per aiutarli ad avvicinarsi all’arte medica: lo studio implacabile, l’umiltà nell’apprendimento, l’ascolto attento – privo di alterigia o di presunzione – dei sintomi e delle sofferenze del paziente; la fedeltà alla propria causa, la difesa della vita, la dignità di ogni essere umano. La generosità e precisione nel trasmettere le proprie acquisizioni agli altri studiosi.

Un grande insegnamento, valido ancora oggi, e da molti applicato quotidianamente senza troppi clamori: i medici e i ricercatori che in questo momento particolare della storia umana si stanno adoperando, spesso ponendosi a rischio in prima persona, per contenere e sconfiggere la pandemia, a beneficio di noi tutti.

Isabella Bignozzi ha esercitato la professione di medico Odontoiatra per 22 anni. Ha studiato a Bologna (Laurea presso la facoltà di Medicina e Chirurgia), a Roma (Specializzazione e Dottorato di ricerca internazionale), a Torino (Master internazionale). Ha scritto innumerevoli lavori scientifici indicizzati e impattati. Ha svolto consulenze editoriali di tipo medico-scientifico per Springer Healthcare. Appassionata di lettura ha scritto per AltriAnimali, exLibris, Spore, Risme, Offline, Narrandom, Futura, L’Irrequieto, CrackRivista, Sulla quarta corda, Pangea.

Collabora stabilmente con PulpLibri e Formicaleone rivista.

Alcune sue poesie sono state pubblicate sul sito «Inverso – Giornale di Poesia», e una silloge poetica è in pubblicazione per la casa editrice Transeuropa.

Si è formata come redattore editoriale presso Oblique (www.oblique.it) frequentando il Corso Principe per redattori editoriali, edizione ottobre 2019 – gennaio 2020.

Giuseppina Capone

Ippocrate, autore del celebre giuramento e padre della medicina occidentale: perché ha scelto di srotolare i fili della vita del maestro di Kōs?

Ippocrate, autore del celebre giuramento e padre della medicina occidentale: perché ha scelto di srotolare i fili della vita del maestro di Kōs?

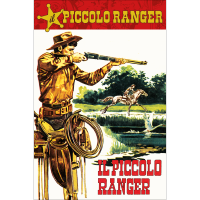

Il primo numero uscì nel lontano dicembre del 1963 in edicola al costo di 200 lire con una bella copertina realizzata da Franco Donatelli.

Il primo numero uscì nel lontano dicembre del 1963 in edicola al costo di 200 lire con una bella copertina realizzata da Franco Donatelli.

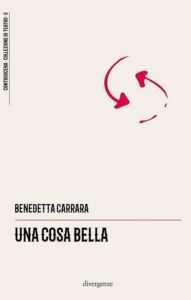

Una cosa bella: può esemplificare se e quanto il titolo dell’opera teatrale aderiscono all’elegante edizione realizzata con copertina bianca in Fedrigoni Old Mill 300, cartoncino naturale di pura cellulosa ecologica, certificato FSC e marcato a feltro, le cui pagine interne sono in carta Arena Ivory Bulk extralusso a grammatura 140?

Una cosa bella: può esemplificare se e quanto il titolo dell’opera teatrale aderiscono all’elegante edizione realizzata con copertina bianca in Fedrigoni Old Mill 300, cartoncino naturale di pura cellulosa ecologica, certificato FSC e marcato a feltro, le cui pagine interne sono in carta Arena Ivory Bulk extralusso a grammatura 140?

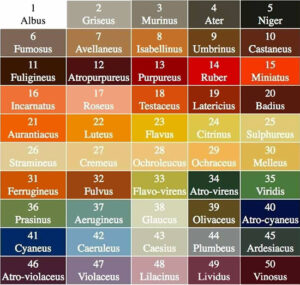

A Pompei sono stati reperiti blocchi di color azzurro, un composto cristallino contenente silice, ossido di calcio ed ossido di rame, ottenuto con quarzo fuso, carbonati di rame e di calcio, oltre a carbonato di sodio e potassio, usato come fondente.

A Pompei sono stati reperiti blocchi di color azzurro, un composto cristallino contenente silice, ossido di calcio ed ossido di rame, ottenuto con quarzo fuso, carbonati di rame e di calcio, oltre a carbonato di sodio e potassio, usato come fondente.