Marco Squarcia nel 2014 pubblica L’Attimo in più. A questo si aggiunge nel dicembre 2018, Quasi Grandi altra raccolta di novelle dai Monti Sibillini fino al Mare Adriatico, pubblicato dalle Mezzelane Editore. L’ultimo lavoro è “Ti racconto una storia”, raccolta di storie ambientate nella provincia di Fermo, editato da Simple Edizioni nel Gennaio 2021. Nell’inverno 2021, pubblico il libro “Il rimbalzo incontrollato”.

Jean Paul Sartre scrive: «Il calcio è la metafora della vita».

Questo luogo comune può essere rovesciato in: «La vita è la metafora del calcio»?

Il calcio o nel mio caso il calcio a 5, è vita a tutti gli effetti. All’interno del gioco ci sono tantissime dinamiche che si ripropongono in altrettanti aspetti della vita di tutti i giorni. Socializzare è già di per sé la prima forzata causa che spinge molta gente a fare sport. E’ vero quel che dice José Mourinho: “Chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”, perché il gioco del pallone è filosofia, studio, competenza, vittoria o sconfitta, è vita, per l’appunto in tutta la sua totalità.

Nel Novecento il calcio ha sconfitto i totalitarismi di Hitler e di Stalin. Quale funzione politico-sociale-antropologica assume oggi il football rispetto alla sua esperienza?

Come descrivo nel mio libro lo sport, più che il calcio io direi, riveste una funzione estremamente importante. Dopo la famiglia e la scuola, è la terza agenzia educativa di accompagnamento nella crescita dell’uomo. I bambini che praticano regolarmente attività fisica o sport acquisiscono maggior fiducia e maggior autostima verso se stessi. Lo sport è fondamentale anche per l’eliminazione di ogni forma di stress o depressione, aiuta a svagarsi. Il calcio è lo sport più popolare anche perché molto semplice da praticare: un pallone fatto in qualunque modo, anche arrotolando dei fogli di carta e due porte inventate (due aste, due zaini, due secchi…). Questa semplicità secondo me, permette di superare molte barriere. Di qui anche il calcio a 5, ha avuto una notevole importanza per lo sviluppo sociale di tanti ragazzi che hanno visto nelle palestre, un “rifugio” dal fuori che a volte, spaventa.

Il suo racconto lascia intendere che calcio sia il modello cognitivo del controllo e dell’abbandono, sostitutivo del “sistema di sicurezza” della storia del pensiero occidentale. Il calcio come idea di libertà, appunto un rimbalzo incontrollato e pieno di gioia?

Nel mio volume racconto l’avventura di una banda di “folli”, come ci piaceva e piace tutt’ora chiamarci. Il calcio a 5, se va affrontato con i giusti valori, permette a mio avviso, di trovare una grande libertà che ogni persona dovrebbe prima o poi, raggiungere: consapevolezza dei propri mezzi. Questa è una libertà che inibisce, fa diventare grandi e può regalare assolutamente tanti attimi di felicità. D’altronde come cito nel mio libro: “Il libro è scritto pensando alla possibilità che sempre più bambini e ragazzi incontrino allenatori che li facciano innamorare dello sport. La teologa Dorothee Solle rispose a chi le chiedeva, alla luce dei suoi studi teologici e religiosi, come avrebbe spiegato a un bambino il concetto religioso di felicità: “Gli darei una palla e lo farei giocare”. E’ il compito di ogni allenatore: mostrare che anche una palla può regalare brevi ma intensissimi momenti di felicità.”

La Var possiede una pretesa: controllare il gioco ed eliminare l’errore.

Ciò non stride con il carattere “hayekiano” di siffatto sport, che si profila come l’esito delle azioni dei giocatori e non di una volontà pianificatrice calata dall’alto? L’errore non è una variabile da accettare?

L’errore è la variabile per eccellenza dello sport: senza di esso qualsiasi partita finirebbe 0-0. nessuna emozione, nessun sentimento, il nulla. La var che nel futsal non esiste, ha la funzione di regolarizzare non tante l’errore umano del giocatore, quando quello dell’arbitro. Un fallo non visto in area è punibile con un rigore, un fuorigioco che non c’è, può essere rivisto al monitor. Certo il romanticismo dell’imprevedibilità sicuramente viene meno, ma ne guadagna la regolarità del gioco. Personalmente insisto molto sull’errore coi ragazzi giovani che alleno, perché è da lì che si può migliorare, osservandosi. E in allenamento per fortuna, non c’è comunque la var.

Considerati i frequenti fatti di cronaca, anche bui, quale connubio ritiene possa essere stabilito tra sport e civiltà?

Purtroppo gli episodi di violenza o inciviltà, sono uno specchio della società confusa e menefreghista che in parte si è sviluppata. Il problema più grande però, secondo me, sta nell’esempio. La civiltà di una persona nello sport, si misura da come questa accetta ad esempio, la sconfitta. Da come questa non cerchi alibi, non punti il dito, non alzi la voce, ma faccia semmai, autocritica. E invece troppo spesso anche nelle palestre di calcio a 5, si vedono “pseudo allenatori”, essere maleducatori invece che educatori, che dovrebbe essere la primissima obiettivi che dovremmo porci di fronte ad un gruppo di adolescenti. Miglioriamo le conoscenze, miglioriamo il nostro background e comprendiamo il vero valore della sconfitta; solo così accetteremo noi stessi e di conseguenza anche gli altri. Con orgoglio ho inserito episodi simili in cui mi sono trovato in campo, e non solo, nei due anni alla Futsal Fermo. Non un elogio al sottoscritto, ma un racconto di come ho interpretato ciò che mi capitava.

Giuseppina Capone

Uno dei temi del romanzo è il dolore muliebre. Perché ha deciso d’illuminare un aspetto troppo spesso taciuto?

Uno dei temi del romanzo è il dolore muliebre. Perché ha deciso d’illuminare un aspetto troppo spesso taciuto?

Libri riccamente illustrati che raccontano ai giovanissimi lettori le tante storie che hanno visto protagonisti personaggi diventati famosi grazie alla capacità creativa e letteraria dei loro autori, veri giganti della letteratura italiana e internazionale.

Libri riccamente illustrati che raccontano ai giovanissimi lettori le tante storie che hanno visto protagonisti personaggi diventati famosi grazie alla capacità creativa e letteraria dei loro autori, veri giganti della letteratura italiana e internazionale.

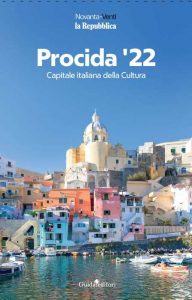

Procida ’22 si inserisce nella collana Novanta/ Venti, fondata nell’aprile di due anni fa, quando la redazione di Napoli di Repubblica, inaugurata il 18 aprile del 1990, festeggiò il trentesimo compleanno, in pieno lockdown. Il volume è curato da Ottavio Ragone e Conchita Sannino. Le parole di Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, racchiudono il presente e il futuro della suggestiva isola “Procida può diventare il paradigma di una condizione contemporanea: stare dentro la globalizzazione ma con una propria essenza, riconoscibile e certa, che renda un luogo diverso da ogni altro, lo ponga al centro di relazioni forti e capillari ma al tempo stesso lo preservi con la propria millenaria storia, bella tutela e valorizzazione dell’ambiente”.

Procida ’22 si inserisce nella collana Novanta/ Venti, fondata nell’aprile di due anni fa, quando la redazione di Napoli di Repubblica, inaugurata il 18 aprile del 1990, festeggiò il trentesimo compleanno, in pieno lockdown. Il volume è curato da Ottavio Ragone e Conchita Sannino. Le parole di Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, racchiudono il presente e il futuro della suggestiva isola “Procida può diventare il paradigma di una condizione contemporanea: stare dentro la globalizzazione ma con una propria essenza, riconoscibile e certa, che renda un luogo diverso da ogni altro, lo ponga al centro di relazioni forti e capillari ma al tempo stesso lo preservi con la propria millenaria storia, bella tutela e valorizzazione dell’ambiente”.

Il latino è la lingua ma anche la cultura “alle radici dell’Occidente” e come tale la ritroviamo ogni giorno anche percorrendo le strade delle nostre città dove vediamo iscrizioni in una lingua, appunto il latino, che è stata la base di una civiltà che ha espanso i suoi confini, fisici e culturali, oltre quelli in cui il nostro Paese è oggi racchiusa. Molte delle nostre città si basano anche sulla struttura urbanistica che da quella civiltà hanno preso consistenza; comprendere la vita e la cultura romana di cui il latino era la lingua non significa solo studiare una fase della storia umana di una popolazione ma anche comprendere la cultura del nostro presente che prende l’avvio da quella.

Il latino è la lingua ma anche la cultura “alle radici dell’Occidente” e come tale la ritroviamo ogni giorno anche percorrendo le strade delle nostre città dove vediamo iscrizioni in una lingua, appunto il latino, che è stata la base di una civiltà che ha espanso i suoi confini, fisici e culturali, oltre quelli in cui il nostro Paese è oggi racchiusa. Molte delle nostre città si basano anche sulla struttura urbanistica che da quella civiltà hanno preso consistenza; comprendere la vita e la cultura romana di cui il latino era la lingua non significa solo studiare una fase della storia umana di una popolazione ma anche comprendere la cultura del nostro presente che prende l’avvio da quella. Per meglio comprendere i diversi aspetti i venti volumi prevedono una parte più strettamente storico-letteraria ed una dedicata invece alla lingua e alla sua grammatica. Il tutto corredato da esercizi e giochi per rendere più vicina una lingua bella da imparare o da riscoprire.

Per meglio comprendere i diversi aspetti i venti volumi prevedono una parte più strettamente storico-letteraria ed una dedicata invece alla lingua e alla sua grammatica. Il tutto corredato da esercizi e giochi per rendere più vicina una lingua bella da imparare o da riscoprire.

Partendo dalla ricerca di Troia che portò Heinrich Schliemann alla scoperta della gloriosa città tanto narrata e cercata con i suoi tesori di arte, ricordo e cultura, le monografie via via ripercorrono, attraverso la storia e la biografia di chi ha condotto l’impresa, la scoperta dell’America di Colombo, le spedizioni verso il Polo Sud di Amundsen. Per proseguire poi con la conquista dello spazio e il primo passo sulla Luna, i viaggi di Marco Polo, gli studi di Darwin,le scalate dell’Everest e del K2, e ancora tanti altri personaggi e tante altre storie che hanno alimentato sogni e fantasie della nostra umanità spesso fortunatamente concretizzatisi.

Partendo dalla ricerca di Troia che portò Heinrich Schliemann alla scoperta della gloriosa città tanto narrata e cercata con i suoi tesori di arte, ricordo e cultura, le monografie via via ripercorrono, attraverso la storia e la biografia di chi ha condotto l’impresa, la scoperta dell’America di Colombo, le spedizioni verso il Polo Sud di Amundsen. Per proseguire poi con la conquista dello spazio e il primo passo sulla Luna, i viaggi di Marco Polo, gli studi di Darwin,le scalate dell’Everest e del K2, e ancora tanti altri personaggi e tante altre storie che hanno alimentato sogni e fantasie della nostra umanità spesso fortunatamente concretizzatisi.

Ha aperto la presenza in edicola la monografia dedicata a Leonardo da Vinci curata dal giornalista, saggista e critico d’arte Andrea Dusio.

Ha aperto la presenza in edicola la monografia dedicata a Leonardo da Vinci curata dal giornalista, saggista e critico d’arte Andrea Dusio.

45 uscite in edicola per raccontare con linguaggio semplice e ricche illustrazioni la Bibbia ai piccoli lettori. Una pubblicazione edita da RBA Italia per far conoscere il vecchio e il nuovo testamento attraverso le più belle storie dei libri della Genesi, dell’Esodo, dei Giudici, di Samuele, di Re e da altri libri. Dal nuovo testamento i piccoli lettori potranno seguire il racconto della vita di Gesù.

45 uscite in edicola per raccontare con linguaggio semplice e ricche illustrazioni la Bibbia ai piccoli lettori. Una pubblicazione edita da RBA Italia per far conoscere il vecchio e il nuovo testamento attraverso le più belle storie dei libri della Genesi, dell’Esodo, dei Giudici, di Samuele, di Re e da altri libri. Dal nuovo testamento i piccoli lettori potranno seguire il racconto della vita di Gesù.