“Le donne, al cinema, diventano figure mitologiche, da una parte monocordi e semplificate, dall’altra innalzate a simbolo perfetto ed eterno.”

In qual misura il cinema è speculare al reale?

Una volta ho letto (non ricordo dove, ahimè!) che siamo 7 miliardi di persone nel mondo: come possiamo pensare che le nostre storie siano tutte uguali? Ecco, il cinema, come specchio della realtà dovrebbe restituire queste miriadi di sfaccettature invece che appiattirle a degli stereotipi, ma purtroppo siamo ancora distanti anni luce; tanti film raccontano ancora le donne come appartenenti a due categorie: la santa e la puttana. Qualcuna di noi magari potrà riconoscersi in uno di questi caratteri, magari entrambi, ma vorrei vedere tutte le sfumature che ci sono nel mezzo. Per i personaggi maschili questo accade già (limitiamoci alla cerchia dei maschi bianchi, etero, cis, sani, ok), ma sullo schermo vediamo protagonisti giovani, belli, intelligenti, come anche anziani, non molto piacenti o brillanti. Eppure, hanno spesso una storia di cui sono protagonisti (e una bella attrice, più giovane di loro da conquistare). Ma se parliamo di personagge, vediamo la stessa varietà? E per le attrici non bianche, lesbiche o queer, con corpo non conforme? Allora c’è quasi il deserto oppure l’appiattimento a stereotipi.

Ma voglio essere positiva e dare un consiglio di visione che esce da questa impasse: Lola Darling di Spike Lee è un piccolo gioiello!

Oggi, il corpo messo al centro del dibattito nella società contemporanea è quello muliebre. Quali forze diverse ed in contrapposizione si combattono su questo campo?

Oserei dire che l’oggetto del dibattito è il corpo non conforme, considerato “mostruoso”, in cui rientrano certamente anche i corpi delle donne (pensiamo alle donne che decidono di abortire). Il patriarcato ci vorrebbe suddivis* in un sistema binario e, a senso suo “ordinato”, di maschi e femmine. Ma i corpi sono tutti diversi, una scissione netta è limitante e cieca e sono convinta che la libertà passi prima di tutto proprio da come decidiamo di usarlo, questo corpo, e anche di raccontarlo al cinema. Il corpo è uno strumento politico!

Vorrei continuare sulla scia della precedente risposta, consigliano un film potentissimo, uscito al cinema prima dell’estate. Si tratta di Orlando. My Political Biography di Paul B. Preciado.

La polisemia di accezioni (genere linguistico, biologico e sociale) che sviluppa, dimostra quanto la dimensione linguistica emani riecheggiamenti nella maniera in cui si avverte la realtà, si erige l’identità e si calcificano i preconcetti. Reputa che modi di dire, proverbi e battute possano costituire l’anticamera di forme di violenza?

Mi permetto di spostarmi su un altro piano del linguaggio, altrettanto importante, simbolico e rischioso quanto quello della lingua parlata nei modi di dire e nei proverbi (ma anche nel vituperio e non solo), e che è quello cinematografico. Che si tratti di narrazione filmica o di scene che ci vengono proposte, quando si tratta di donne o, meglio, di corpi, femminili o marginalizzati, proviamo a fare caso a come sono ripresi. Spesso i corpi delle attrici sullo schermo sono fatti a pezzi, non solo letteralmente, ma anche visivamente, tagliati dall’inquadratura che ne evidenzia solo alcune parti e non la sua interezza (nello specifico: seni, glutei, pube, gambe, spesso nudi). Cosa che accade molto più raramente per gli attori, che agiscono nella realtà, a figura intera, muovendosi nella scena e… con i vestiti addosso! Se veniamo bombardat* continuamente da immagini in cui i corpi delle donne, sullo schermo, diventano soprammobili, oggetti di piacere e di violenza, chi guarda potrà, anche solo inconsciamente, pensare che lo siano anche nella vita vera…

A questo proposito, consiglio la visione di un interessantissimo documentario che indaga approfonditamente proprio questi temi: Sesso, Cinema e Potere – Brainwashed di Nina Menkes.

Lei traccia la cornice di uno schermo in cui disarmonia, precarietà ed agitazione rendono tutte le protagoniste eroine fluttuanti, disperse in un mare iniquo e furioso. Ogni donna è se stessa e tutte le altre?

Lei traccia la cornice di uno schermo in cui disarmonia, precarietà ed agitazione rendono tutte le protagoniste eroine fluttuanti, disperse in un mare iniquo e furioso. Ogni donna è se stessa e tutte le altre?

Sono a loro volta loro stesse, uniche e tutte diverse. Come cerco di spiegare nel libro, con un certo cinema (quello dominato dal male gaze) ci è stato proposto un tipo di donna monolitica e inscalfibile per bellezza, moralità, rettitudine e immobilità, secondo poi quelli che i canoni dello sguardo e del desiderio maschili (e maschilisti) che ci vorrebbero tutte uguali, ordinate e ubbidienti soldatine. Ricorro a un estratto dalla prefazione del libro, scritta dalla straordinaria Marina Pierri, che in poche battute, condensa perfettamente una grande verità riguardo a questo punto: «Non siamo solo eterosessuali, non abbiamo solo corpi filiformi, non siamo solo abili, non siamo solo bianche e benestanti. Siamo grasse, nere, con disabilità, neurodiverse, non-binary, lesbiche, bisessuali, trans, madri, non madri. Non siamo disposte a subire il ricatto della forza e del “dovresti essere”. Abbiamo tutte esperienze diverse e vissuti diversi, perché proveniamo da contesti diversi».

Una donna perfetta è: sorridente, organizzata, ben vestita, in carriera, attenta all’ecologia e alla cucina sana. Quanto i social media hanno contribuito all’edificazione di quest’immagine?

Per rispondere a questa domanda, ci vorrebbero una laurea in antropologia e una specializzazione in sociologia! Io preferisco spostarmi nel campo che conosco meglio e che è quello del cinema e della rappresentazione. Ricorro anche qui all’aiuto della serialità, consigliando su questo tema l’episodio di Black Mirror con Bryce Dallas Howard dal titolo Caduta Libera. In un mondo a tinte pastello, le persone si relazionano utilizzando in maniera compulsiva un social senza nome, molto simile a Instagram, con cui si possono valutare chi incontrano, con un voto da una a cinque stelle. Una critica intelligente, distopica e cinica dell’impatto dei social su di noi.

Valentina Torrini lei elenca ed analizza sei strumenti pratici da adottare per accendere le nostre lenti femministe durante la visione di un film, per renderlo, quindi, più agevolmente leggibile in termini di contenuto e messaggio.

Può offrirci un esempio di test?

Scelgo di parlare di quello che fosse può sembrare più innocuo e invece nasconde una trappola micidiale che ingabbia in primis le nostre giovani generazioni: il Principio di Puffetta.

È chiaramente ispirato alla protagonista femminile dei Puffi, unica ragazza in mezzo a una popolazione di maschi, nonché perfetto stereotipo dei personaggi femminili, sia nei film per l’infanzia ma spesso anche in quelli per la platea adulta. Puffetta incarna la donna ingenua, bella e un po’ stupidotta a cui tutti i maschi del villaggio fanno la corte. Ma mentre ognuno di loro ha una precisa caratteristica o capacità (dalla saggezza di Grande Puffo agli occhiali di Quattrocchi), Puffetta sa essere solo carina, diventando di default il trofeo da vincere per gli altri partecipanti alla storia. Ciò accade spesso quando c’è un personaggio femminile in un gruppo di maschi: quello di non avere un vero e proprio sviluppo, ma di essere la ragazza di. Oltretutto, rivedendo da adulta la prima puntata dei Puffi mi sono resa conto di una grave criticità: Grande Puffo la mette in guardia dalle possibili reazioni degli altri Puffi dovute alla sua bellezza… praticamente le dice: “Occhio a quello che fai, altrimenti, te la sei cercata!”.

Un “antidoto” a questa narrazione sono le avventure di quattro amiche che si trovano a viaggiare nel tempo nella serie Paper Girls, in cui non compare nessuna Puffetta all’orizzonte!

“The woman is perfected” è l’incipit di “Edge” di Sylvia Plath. Può definire la “perfezione” muliebre?

Impossibile! La perfezione non esiste, né quella femminile né quella maschile. Si può, al massimo, ambire a un’idea che abbiamo in mente di perfezione, ma cambia da persona a persona e quindi è qualcosa di soggettivo. Provare a plasmarci secondo i nostri ideali, estetici e morali, che sono, ancora una volta diversi per ogni persona. Mi viene in mente, a questo proposito, La donna perfetta, film del 2004 con Nicole Kidman, perfetto esempio di come la ricerca ossessiva della perfezione (fisica e “morale”), imposta dalla società soprattutto alle donne, non possa reggere alla pressione e finisca inesorabilmente per detonare.

Valentina Torrini si è formata in Progettazione e gestione di eventi dell’arte e dello spettacolo con una specializzazione in Critica cinematografica. Vive a Firenze e da tredici anni lavora nel settore del cinema. Ha collaborato con il blog Feministyou.net con una rubrica di critica cinematografica femminista. Nei film ricerca donne che le siano di ispirazione; la sua personaggia preferita è Pauline di Una canta, l’altra no, della regista Agnès Varda.

Giuseppina Capone

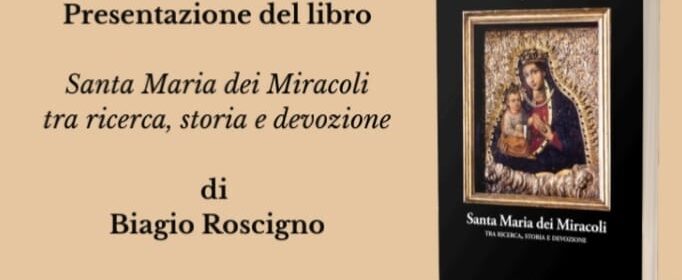

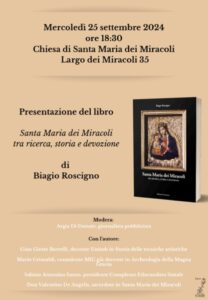

Una storia affascinante, quella raccontata dall’autore, che descrive le fasi del ritrovamento dell’immagine di Santa Maria dei Miracoli e la sua ricollocazione avvenuta il 20 Maggio 2023, dopo un’assenza di 215 anni, nella propria sede di origine. Fu proprio questo quadro, nel 1616, a dare il nome alla chiesa e all’intero quartiere. Prima dell’arrivo dell’immagine originale, la venerazione alla Madonna dei Miracoli era inconsapevolmente manifestata ad un quadro collocato successivamente e considerato come originale tuttora presente sulla parete absidale della chiesa.

Una storia affascinante, quella raccontata dall’autore, che descrive le fasi del ritrovamento dell’immagine di Santa Maria dei Miracoli e la sua ricollocazione avvenuta il 20 Maggio 2023, dopo un’assenza di 215 anni, nella propria sede di origine. Fu proprio questo quadro, nel 1616, a dare il nome alla chiesa e all’intero quartiere. Prima dell’arrivo dell’immagine originale, la venerazione alla Madonna dei Miracoli era inconsapevolmente manifestata ad un quadro collocato successivamente e considerato come originale tuttora presente sulla parete absidale della chiesa.

Qual è il ruolo dell’etica nell’introduzione di tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale? Come possiamo garantire che queste tecnologie non compromettano valori morali fondamentali?

Qual è il ruolo dell’etica nell’introduzione di tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale? Come possiamo garantire che queste tecnologie non compromettano valori morali fondamentali?

Sempre nella chiesa di Santa Maria Stella Maris, sono esposti abiti storici in stile rinascimentale, realizzati da Francesca Flaminio per l’Associazione di Rievocatori Storici Fantasie d’Epoca APS ed un artistico busto di San Gennaro, in terracotta policroma e cartapesta nolana, opera del maestro Leopoldo Santaniello.

Sempre nella chiesa di Santa Maria Stella Maris, sono esposti abiti storici in stile rinascimentale, realizzati da Francesca Flaminio per l’Associazione di Rievocatori Storici Fantasie d’Epoca APS ed un artistico busto di San Gennaro, in terracotta policroma e cartapesta nolana, opera del maestro Leopoldo Santaniello.

Nel numero di settembre sono protagonisti i fotografi Lello Fargione, Nadia Ghidetti, Valentina Tamborra, Valeria Laudani, Vanessa Vettorello, Carlo Rampioni,Giovanni Nastasi.

Nel numero di settembre sono protagonisti i fotografi Lello Fargione, Nadia Ghidetti, Valentina Tamborra, Valeria Laudani, Vanessa Vettorello, Carlo Rampioni,Giovanni Nastasi.

Lei traccia la cornice di uno schermo in cui disarmonia, precarietà ed agitazione rendono tutte le protagoniste eroine fluttuanti, disperse in un mare iniquo e furioso. Ogni donna è se stessa e tutte le altre?

Lei traccia la cornice di uno schermo in cui disarmonia, precarietà ed agitazione rendono tutte le protagoniste eroine fluttuanti, disperse in un mare iniquo e furioso. Ogni donna è se stessa e tutte le altre?

La Nuova Orchestra Scarlatti da trenta anni esalta e diffonde la musica classica educando a Napoli ragazzi sin dagli undici anni all’arte, al bello ed al rispetto di regole e legalità. Giovani spesso poi costretti a lasciare la propria città per avere opportunità di lavoro. Perché Napoli, come più volte asserito dal Maestro Russo, “unica tra le grandi città italiane, non ha una propria Orchestra stabile”. Ci si augura che la bellezza e poesia della musica che verrà proposta dall’Orchestra Scarlatti in questa straordinaria serie di concerti settembrini raggiungano le Istituzioni e si traducano in un impegno concreto per la città e per i nostri giovani musicisti.

La Nuova Orchestra Scarlatti da trenta anni esalta e diffonde la musica classica educando a Napoli ragazzi sin dagli undici anni all’arte, al bello ed al rispetto di regole e legalità. Giovani spesso poi costretti a lasciare la propria città per avere opportunità di lavoro. Perché Napoli, come più volte asserito dal Maestro Russo, “unica tra le grandi città italiane, non ha una propria Orchestra stabile”. Ci si augura che la bellezza e poesia della musica che verrà proposta dall’Orchestra Scarlatti in questa straordinaria serie di concerti settembrini raggiungano le Istituzioni e si traducano in un impegno concreto per la città e per i nostri giovani musicisti.